绍兴鲁迅中学

文章摘要:依据物质及其变化的信息建构模型,运用多种模型来描述和解释化学现象,预测物质及其变化的可能结果,从而建立解决复杂化学问题的思维框架。这是“强基计划”招生测试学生潜能的关键,即测试学生的 “关键能力”。

关键词:模型认知 强基计划 关键能力

今年,高校自主招生改为“强基计划”,但无论是“自主招生”还是“强基计划”,不变的是高校自主 “测试”,其测试的难度略高于高考且更注重于学生的能力测试,籍此考查考生的学术潜力,其考查范围更宽广,难度更大。因此,需要帮助学生对知识进行系统梳理的同时,合理、有效地深化和拓展,特别是对方法、思想和特殊技巧加以总结、研究和提升,对考生给予指导和点拨,以提高学生的关键能力。

北京师范大学林崇德教授指出:“核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格与关键能力;它指向过程,关注学生在其培养过程中的体悟,而非结果导向。”高校“强基计划”考查的正是学生的关键能力,如何提高学生的关键能力,使得学生在“强基计划”的考试中发挥其正常的学术潜力,我们中学教学中应重视学生的关键能力提升和培养,笔者以核心素养中其中之一的“模型认知”为例,通过依据物质及其变化的信息建构模型,运用多种模型来描述和解释化学现象,预测物质及其变化的可能结果,从而建立解决复杂化学问题的思维框架。“强基计划”招生考查的是学生潜能,笔者认为即考查学生的学科核心素养,本文就“模型认知”这一核心素养的培养谈一些看法,供复习参考。

一、构建结构模型

构建简单的结构模型解决复杂的化学问题,如许多有机复杂结构的解决可通过将复杂问题分解为简单的结构模型来解决,通过对简单结构模型的认知,来解决复杂的化学问题。

例1:写出分子式为C11H24其一氯代物只有二种的结构简式 。

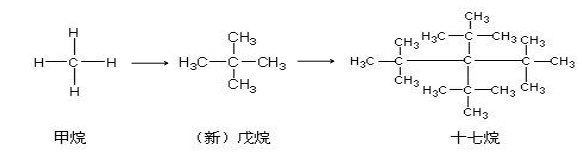

模型建构:根据我们在有机化学中所学的一氯代物只有一种的思维模型的建构来解决此问题,即根据甲烷的一氯代物只有一种,若甲烷分子中的所有氢原子被甲基所取代得到的有机物的结构也只有一种一氯代物,如下图所示,如此可以不断地取代得到的相应有机物一氯代物均只有一种结构, 而相应的下一个有机物的碳原子数应是上一个有机分子中的碳原子数+氢原子数;根据这个模型认知,复杂化学结构问题可通过对简单的结构推理分析认知以解决。

而相应的下一个有机物的碳原子数应是上一个有机分子中的碳原子数+氢原子数;根据这个模型认知,复杂化学结构问题可通过对简单的结构推理分析认知以解决。

问题解决:C11H24其一氯代物只有二种的结构简式,即11个碳原子=简单的有机分子的碳原子+氢原子=3+8,由于烷烃分子中的氢原子必为偶数且大于碳原子数,又符合“2n+2”的通式要求,故为丙烷的结构中的氢原子被甲基取代后的烷烃,且丙烷的结构的一氯代物只有二种,故C11H24一氯代物只有二种的结构简式为: 。

。

像这种构建简单的结构模型解决复杂的化学问题的情况很多,学生若能将复杂结构简单化,通过简单结构模型的认知,解决复杂结构问题便游刃有余。

二、建构数学模型

数学模型一般并非现实问题的直接翻版,它的建立常常既需要人们对现实问题深入细微的观察和分析,又需要人们灵活巧妙地利用各种数学知识。这种应用知识从实际课题中抽象、提炼出数学模型的过程就称为数学建模(Mathematical Modeling)。将化学问题抽象成数学问题,就能应用数学手段给予解决。

(1)利用数列模型解决问题

数列在化学中具有极强的应用性,许多化学试题看似很难,只要你认真分析,借助合理的思维模型,最难的题也能柳暗花明,善于构建解题的思维模型,特别是利用数学模型,是解决化学难题的主要方法。

例2:HNO3是极其重要的化工原料。工业上制备HNO3采用催化氧化法,将中间产生的NO2在密闭容器中多次循环用水吸收制备的。

工业上用水吸收二氧化氮生产硝酸,生成的气体经过多次氧气、吸收的循环操作使其充分转化为硝酸(假定上述过程中无其它损失)。

①写出上述反应的化学方程式。

②设循环操作的次数为n ,试写出NO2→HNO3转化 率与循环次数n之间关系的数学表达式。

③计算一定量的二氧化氮气体要经过多少次循环操作,才能使95%的二氧化氮转变为硝酸?

模型建构:化学知识和数学思维的综合运用,将化学问题抽象成数学问题,如数学中的等比、等差数列等有关知识,结合化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO;2NO+O2=2NO2;构建数学等比数列模型,并利用求和公式进行计算,设起始时NO2的物质的量为1mol,经过n 次循环后生成的HNO3的物质的量总和为Sn,则由上述方程式可知: ![]() ,由等比数列求和公式得:

,由等比数列求和公式得:![]() 。

。

问题解决:由NO2→HNO3转化率为: ![]() 。

。

由此可知③问的答案为:![]() ,解得,当n=2.6≈3时,即要经过3次循环操作才能使95%的NO2转化为HNO

,解得,当n=2.6≈3时,即要经过3次循环操作才能使95%的NO2转化为HNO

3。

(2)利用几何建模解决问题

晶 体结构类试题因常常涉及到三维立体结构,因而应用数学中的几何、三角知识成为解决晶体结构类试题必不可少的工具,晶体结构类试题的考查具有知识的综合性强、思维跨度大、能力要求高等特点,在“自主招生”的测试中屡见不鲜,因而善于建构数学中的几何模型是解决此类试题的关键。

体结构类试题因常常涉及到三维立体结构,因而应用数学中的几何、三角知识成为解决晶体结构类试题必不可少的工具,晶体结构类试题的考查具有知识的综合性强、思维跨度大、能力要求高等特点,在“自主招生”的测试中屡见不鲜,因而善于建构数学中的几何模型是解决此类试题的关键。

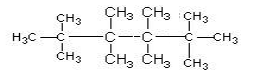

例3:(2018年北大自主招生试题)NH4Cl是简单的立方体结构。已知如图是NH4Cl晶体的晶饱,已知氯化铵的相对分子质量为M,NA为阿佛加德罗常数氯化铵晶体的密度为ρ(g·cm-3).

①NH4+位于 ;

②NH4+和Cl-最近距离 。

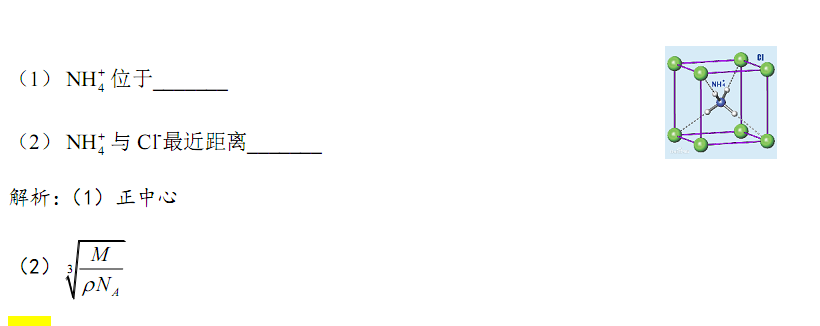

模 型建构:首先将铵根离子与氯离子看成等径的球且相互接触如图(1),然而沿体对角线进行切割,设AB立方体边长为a,则根据数学直角三角形勾股定律可知面对角线BC为

型建构:首先将铵根离子与氯离子看成等径的球且相互接触如图(1),然而沿体对角线进行切割,设AB立方体边长为a,则根据数学直角三角形勾股定律可知面对角线BC为 a,设等径球的半径为d,则最近的距离为2d,并切割出如图(2)的几何模型。

a,设等径球的半径为d,则最近的距离为2d,并切割出如图(2)的几何模型。

问题解决:①根据晶胞图可知铵根离子位于体心;②根据上述模型可列式计算:AC2=AB2+BC2, ,所以

,所以 ,根据公式:

,根据公式: (Z为晶胞中氯化铵个数:z=1),将有关数据代入得:

(Z为晶胞中氯化铵个数:z=1),将有关数据代入得: ,可得

,可得 。

。

构建数学模型的途径很多,如利用数学立体几何或向量平移知识等模型解决化学的晶体结构类问题,利用代数线性方程解决平衡移动程度问题,利用极限知识解决化学反应即时速率问题等,由此足见,构建数学建模将化学问题抽象为数学问题是解决复杂化学问题的有效方法。

三、构建电性模型

高 中阶段一般不学习电子效应、共轭效应等大学有机化学的知识,除了竞赛学生,因此应让学生在高中化学知识的学习过程中构建与这些大学知识相关联的模型来解决问题,如“电性”知识,分子中的原子的吸引电子能力的不同而产生的一种极化反应,它沿ơ键传递,且渐远渐弱,对于有机不饱和键的加成和取代同样也可以构建电性模型,即带正电性的碳原子上一般加成的是带负电荷的原子(离子),反之加成的是带正电的原子(离子);而消去反应一般是消去带正电性和带负电性的离子(原子)结合形成小分子。

中阶段一般不学习电子效应、共轭效应等大学有机化学的知识,除了竞赛学生,因此应让学生在高中化学知识的学习过程中构建与这些大学知识相关联的模型来解决问题,如“电性”知识,分子中的原子的吸引电子能力的不同而产生的一种极化反应,它沿ơ键传递,且渐远渐弱,对于有机不饱和键的加成和取代同样也可以构建电性模型,即带正电性的碳原子上一般加成的是带负电荷的原子(离子),反之加成的是带正电的原子(离子);而消去反应一般是消去带正电性和带负电性的离子(原子)结合形成小分子。

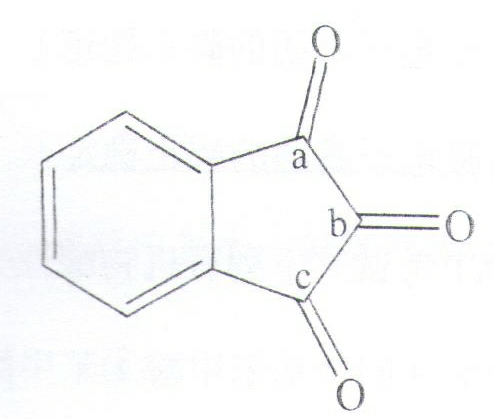

例4:(2017年北大博雅)以下物质会发生水合,请分析a、、c三个碳基哪个最容易发生水合,并说明原因。

模型建构:吸引电子效应(-I)与给电子效应(+I),一般顺序:-I:F>Cl>Br>I,+I:(CH3)3C->(CH3)2CH->CH3CH2->CH3-;加成反应模型: ;消去反应模型:

;消去反应模型:

;取代反应模型:A+B-+C+D-→A+D—+C+B-。以上述模型解决一些高于高中化学教材知识的内容。

;取代反应模型:A+B-+C+D-→A+D—+C+B-。以上述模型解决一些高于高中化学教材知识的内容。

问题解决:根据图示可知, b的正电性最强,水合是正电性的原子或原子团,吸引水分子中带负电荷的氧原子,从而形成一种引力,所以离苯环越远,受到苯环的电子效应越弱,羰基的正电性越强,故羰基b是最容易发生水合反应。

四、建构定位模型

许多化学教材知识只要适度的深化或挖掘即是解决“强基计划”测试很好的方法,这也是高校“强基”测试学生能力的最佳途径。高中教材中的许多知识与大学知识有衍接处,让学生学会将这些知识深度挖掘建模,从而解决这些高于高中知识的试题就容易多了。

例 5:(2018年北大自主招生试题)氯苯在 NaOH 水溶液中取代 Cl 生成苯酚,需要条件很苛刻,为使反应高效进行,可列入定位取代基,Cl 取代为 1 号位,用下列方法可以降低反应的条件( )

5:(2018年北大自主招生试题)氯苯在 NaOH 水溶液中取代 Cl 生成苯酚,需要条件很苛刻,为使反应高效进行,可列入定位取代基,Cl 取代为 1 号位,用下列方法可以降低反应的条件( )

A.在 3 位上引入甲基 B.在 2 位上引入甲氧基

C.在 4 位上引入-NO2 D.在 3 位上引入-Cl 原子

模型建构:现用教材《有机化学基础》中提到:“苯与浓硝酸、浓硫酸混合酸在60℃时生成一硝基取代产物,当温度升高至100~110℃时时则生成二取代产物间二硝基苯。”,“甲苯与浓硝酸、浓硫酸混合酸在30℃时主要获得的是邻硝基甲苯和对硝基甲苯两种一取代产物,而在100℃时则能获得不溶于水的谈黄色的针状晶体2、4、6-三硝基甲苯,”从这两名话中我们可以概括出这样一个模型“当苯环上存在一个硝基时,后续取代的位置是间位,即硝基影响的是苯环的间位使苯环间位上的氢活性增强,而甲基、羟基存在时,后续取代的位置是邻、对位,即甲基影响的是苯环的邻、对位使苯环邻、对位上的氢活性增强,且基团间的影响是相互的”;进一步深化可得的模型:“与苯环直接相连的原子带负电荷则定位的主要是邻、对位,而与苯环直接相连的原子带正电荷则定位的主要是间位”(仅局限于中学理解角度)。

问题解决:根据上述模型可知,在苯环上要使氯原子的活性增强,可通过引入相应的定位基来实现,③号位若引入甲基,由于甲基与苯环连的碳均带负电,则影响的是②、④位,对①位没有影响,若在④位引入硝基,由于硝基与苯环连的氮带正电,则影响的是间位即②号位,氯原子和甲氧基与苯环连的原子均带负电,故均为邻、对位定位基,故②位引入甲氧基使①号位活性增强,故选B。

合理地模型建构是解决化学“强基计划”类测试题的有效途径,将高中化学课本知识合理地深化挖掘抽象出解决问题的模型是化学学科核心素养“必备知识”向“关键能力”过渡的必由之路,也是“强基计划”潜能测试的重要途径。

陈建荣简介:浙江省特级教师、浙江省正高级教师、全国模范教师、硕士研究生导师。

参考文献:[1] 林崇德, 21世纪学生发展核心素养研究,[M].北京:北京师范大学出版社出版,2017。

5