(1.湖北省地质局冶金地质勘探大队,湖北 十堰442000; 2.湖北省地质局第八地质大队,湖北 襄阳 441000)

摘要:鄂西北两郧地区锑、金(银)矿的形成与区内出露的元古代、古生代地层及岩浆岩关系密切,为区内成矿提供了物源和热源;武当隆起滑脱-逆掩推覆构造、十堰逆冲走滑构造及其相伴的褶皱、断裂构造为区内锑、金(银)矿提供了赋存空间。本文在分析区内的主要含矿地层建造、构造与岩浆岩的含矿性以及物、化、遥特征与成矿关系基础上,对区内地层(岩性)、不同构造层及岩浆岩的控矿作用进行了论述,总结了矿床时间和空间分布规律,建立了成矿模式。为区内今后矿产勘查工作提供参考。

关键词:两郧地区;锑金(银)矿;成矿地质条件;成矿规律

引言

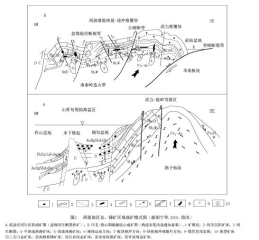

鄂西北两郧地区位于秦岭造山带东段南侧,行政区划为湖北十堰市郧阳区和郧西县所辖。区内地层除三叠系-侏罗系外,新元古界-第四系等均有分布,其中,南华系、震旦系以及泥盆系是本区金、银、锑多金属矿的重要赋存层位。区内主要构造有武当逆掩推覆构造、十堰逆冲走滑构造及其相伴的褶皱、断裂构造。[1]区内岩浆岩主要有元古代、古生代岩浆岩,其中以基性-中基性岩最为发育。区内主要矿产有许家坡金矿(武当群)、白岩沟金矿(耀岭河组)、佘家院银金矿(陡山沱组)、三天门金矿(泥盆系)、高桥坡锑矿(泥盆系)等(图1)。

鄂西北两郧地区位于秦岭造山带东段南侧,行政区划为湖北十堰市郧阳区和郧西县所辖。区内地层除三叠系-侏罗系外,新元古界-第四系等均有分布,其中,南华系、震旦系以及泥盆系是本区金、银、锑多金属矿的重要赋存层位。区内主要构造有武当逆掩推覆构造、十堰逆冲走滑构造及其相伴的褶皱、断裂构造。[1]区内岩浆岩主要有元古代、古生代岩浆岩,其中以基性-中基性岩最为发育。区内主要矿产有许家坡金矿(武当群)、白岩沟金矿(耀岭河组)、佘家院银金矿(陡山沱组)、三天门金矿(泥盆系)、高桥坡锑矿(泥盆系)等(图1)。

成矿条件

1.1主要含矿地层、建造

1.1.1泥盆纪-石炭纪沉积地层与成矿

泥盆纪地层仅分布于本区西北角,发育较完善,为滨岸海滩碎屑浅海陆棚相陆源碎屑碳酸盐岩建造;石炭纪地层本区发育齐全,且局限于本区北缘西段,与泥盆系呈整合接触关系,为一套开阔台地相碳酸盐岩建造[2]。

泥盆系Au元素丰度明显低于背景值,其它各元素均接近背景值:石炭-二叠系Au略低于背景值,而Ag则高 出背景值8倍,Hg高出背景值近2倍,其它各元素均接近背景值。一是说明Au在地层中具高度不均匀性,矿区属Au极高异常区;其二是说明矿区中Au的高含量不全是原始沉积固有的,而是后期矿化过程中由深部来源的Au叠加进去的[3]。本研究区情况与后者相符。石炭-二叠系的元素丰度高则可能由地层中高炭质对Ag元素的吸附引起。Sb元素在本区大枫沟组中高于公馆地区。

1.1.2南华纪-震旦纪地层与成矿

武当群主要分布于区内中东部,为一套变基性、酸性火山喷发-沉积建造,区域变质程度普遍为高绿片岩相,部分区段达角闪岩相,火山喷发的大量岩浆物质带来地壳深处多种成矿元素,形成该区元古代的Ag、Au、Pb、Zn 等矿源层,是后期Ag、Au多金属成矿的重要物质来源;耀岭河组主要为一套变细碧质火山喷发-沉积建造, 下部伴有滨海相沉积,变基性火山岩Ag、Au、Cu含量很低,区内Ag、Au、Cu矿床多与其有关;陡山沱组主要为一套陆源碎屑(夹细碧质火山岩)-碳酸盐岩及含碳泥质岩建造,其中Ag、Au元素呈亏损分布状态,Cu、Pb、Zn元素则呈富集状态,但Ag、Au元素在岩系中变异系数较Cu、Pb、Zn元素要大,表明该岩系中Ag、Au元素的富集成矿机率要比Cu、Pb、Zn元素要大。

1.2主要构造及含矿性

1.2.1推覆、走滑构造

武当逆掩推覆构造:西起武当山以西,向东被南襄盆地所覆盖,东至随州以东,没入江汉盆地之下,长约150km,宽约20-85km;北西走向,倾向北东,其组合形式主要由逆掩推覆体、构造窗、飞来峰等组成,形成于印支—燕山期(晚三叠世末—中侏罗世),分前锋带和根带,本区主要分布于根带,以印支期NWW向构造变形为主,自NEE向SSW方向的逆冲推覆,是区内主要的控岩、控矿构造。

十堰逆冲走滑构造:位于武当逆掩推覆构造之北,西起陕西白河以西,经十堰、老河口后被南襄盆地覆盖,长150km,宽50—70km,北西走向,其组合形式主要为逆冲走滑构造,卷入有南华系-志留系的地层、寒武纪-志留纪基性侵入岩体等,在中浅构造层次挤压—剪切应力作用下,形成左行走滑兼逆冲断裂构造,时间为印支—燕山期,也是区内主要的控岩、控矿构造。

1.2.2边界断裂构造

十堰断裂带:又称白河公路断裂带,为十堰-随州逆冲走滑构造与武当—随南逆掩推覆构造的分界断裂,断裂总体呈北西西向展布,延伸约164km。经历多期活动,印支期属韧性变形阶段,燕山期发生脆性构造叠加,具有控岩控盆(地)作用。

两郧断裂:西起陕西省漫川关,东经郧西、郧阳至丹江口,然后伏于南襄盆地,总体走向40°~70°,倾向北东,西段发育于古生代地层内,东段切割元古代片岩系及白垩-新近系,该断裂主要活动时期为印支-燕山期,是一条重要的控矿断裂构造。

1.2.3韧、脆性断裂构造

武当逆掩推覆体的中西部以发育北西向的倒转褶皱和断裂构造为主,东部发育北东向的褶皱构造和断裂构造为主,其内部形成一系列韧性、脆性断裂构造,将推覆体分割成若干岩片,其中分布有大量的贵金属和多金属矿床、矿点和矿化点;在十堰逆冲走滑构造带内发育数条相互平行的逆冲兼走滑断裂、以及次级断层等,这些走滑断裂带早期以韧性、韧脆性为主,晚期以脆韧性—脆性为主,矿化常富集在晚期脆韧性—脆性断裂的次级构造中或蚀变带中,如高桥坡锑矿、白岩沟金矿。

1.2.4褶皱构造

本区印支期-燕山期构造变形在形成逆冲推覆过程中同时也伴随着紧闭褶皱、平卧褶皱和叠加褶皱的形成。这些同期形成的褶皱构造为含矿热液提供了空间,使其在横跨褶皱的叠加部位、次级背(向)斜(形)的转折端或倾伏端进一步富集成矿,如许家坡金矿、佘家院银矿和三天门金矿等。

1.3主要岩浆岩及含矿性

区内岩浆岩虽较发育,分布较广,但主要在元古代晋宁期、古生代加里东期、中生代印支期三个岩浆侵入期,且集中分布于武当复背斜核部及西缘,具活动型地壳岩浆组合特征。侵入岩主要有基性-超基性岩,中性、酸性及偏碱性-碱性岩类,其中以基性岩类最为发育,中酸性岩类较为少见;火山岩以海相喷发为主,主要为基性-酸性火山岩组合、细碧-角斑岩组合和碱性玄武质-粗面质火山岩组合。而燕山期却很少有岩浆活动。本区与锑、金(银)成矿有关的岩浆岩主要是元古代晋宁期基性-酸性火山岩组合、细碧-角斑岩组合,其含矿性在与之相关的地层已有叙述,在此不再赘述。

1.4物、化、遥特征与成矿关系

1.4.1区域地球物理特征

通过对磁场特征、重力场特征以及深层构造基本特征的分析,重、磁异常等值线异常梯度带所指示的区域性隐伏深大断层位置或电阻率反演断面图中指示的有利沉积相带中的深大断层、次级断层通道位置可能为成矿有利部位。

1.4.2区域地球化学特征

通过对地球化学分区特征综合分析,区内Au-As-Sb-Hg-Ag、Au-Ag-Cu-Pb-Zn-Mo、Au-Cu-Zn-Mo-Ba-Ag等元素套合异常可能为成矿有利部位。

1.4.3区域遥感特征

通过对岩石解译标志、地层解译标志、构造解译标志分析、解译结果综合分析,铁染、羟基遥感异常与矿化蚀变关系密切的位置可能为成矿有利部位。

2成矿作用

2.1地层、岩性控矿作用

泥盆纪-石炭纪沉积地层控矿:区内中出露的主要为上泥盆系和石炭系地层,少量产在石炭系袁家沟组地层中,这些岩石本身金背景值不高(小于 1×10-9),但在局部形成矿床(点),说明金成矿与金初始富集关系不密切,研究后初步认为由于该地层中有大量碳酸盐矿物易溶解,粉砂质岩石致使岩石多孔,有利于溶液流通,进而促进了金的活化和集中[4]。岩石中又常含炭质和粘土质矿物,对吸附和富集金有很大作用,因而这类岩石尽管金含量不高,但在后期热水溶液作用下,在有利地方可形成矿床[5]。

南华纪-震旦纪地层控矿:区内中酸性侵入岩不发育,贵多金属矿床多与地层变形作用关系密切。变质热液使矿源层或矿源建造中成矿元素发生活化、迁移、富集,区域变质作用过程中,当压力上升、温度不断升高时,成矿元素就会变为活动组份,如Ag、Au在低温条件下,Cu、Pb、Zn在中低温条件下开始活化等。在空间上,本区贵多金属矿床主要分布在高绿片岩相或高绿片岩相与角闪岩相接触带附近。这一现象表明,区内贵多金属矿床与变质温压条件有着十分密切的关系。当变质温度和压力达到一定程度时才有利于矿化的工业富集。

2.2构造控矿作用

由于印支-燕山期构造对金、银、锑矿有着控矿作用,在逆冲推覆和伸展滑覆构造对本区构造层形成的控矿作用是不同的,现分两个构造层次分析其成矿作用。

2.2.1三天门-高桥坡金锑矿床构造控矿作用

三天门-高桥坡金锑矿床在沉积成岩时期为储矿阶段,其围岩在沉积过程中带来大量的矿质。印支期南北向挤压,地层发生褶皱、甚至倒转,矿质活化,北东向、东西向断裂带成为赋矿有利部位[6],后又受燕山期近东西向挤压,使得早期形成的北东向、近东西向构造再次活动发生弯曲、平移,在深部热液作用下,含锑金流体沿断裂带迁移富集形成原生金锑矿体。

2.2.2武当隆起西缘银金矿床构造控矿作用

武当隆起西缘银金矿床受到印支期之前构造影响形成层间滑脱构造,其围岩初步富集Au、Ag等多金属元素成为矿化层。印支期运动又使本区发生了由北向南的逆冲推覆构造作用,其矿化层在层间挤压形成剪切透镜体,成矿元素随之迁移初步富集成矿。燕山期的构造运动,使得南北向挤压转化为东西向碰撞,成矿物质再次活化富集成矿体。

2.3岩浆岩控矿作用

鄂西北地区岩浆活动主要有两期:中-新元古生代晋宁期火山作用及古生代加里东期岩浆活动。中-新元古代时期,发育武当群变质火山岩建造,大量酸性火山喷发带来了丰富的下地壳的物质及成矿物质组分,成为重要矿源岩。而印支期和燕山期的岩浆活动在区内较少发育,但邻区镇旬盆地内则广泛发育印支期及燕山期的岩浆活动,为区域上金、锑金属矿床的形成提供了热源及相关物源。而区内三天门一带发现有极少量花岗斑岩脉[5]和许家坡-佘家院一带的“白河热异常”源[7],可能为区内金、锑多金属矿的形成提供了深部热源。

3成矿规律

3.1时间规律

本区成矿期主要在晚古生代—中生代,即印支-燕山期。新元古代武当群变火山岩组、耀岭河组变细碧质火山岩以及陡山沱组陆源碎屑夹火山岩为区内金银矿源建造,在此期间银金等矿化均得到初步富集[8]。晚古生代—印支早期,在武当逆冲推覆构造作用下,本区武当群、耀岭河组和陡山沱组形成层间破碎,进而发展为顺层韧(脆)性剪切带,深部热液上升沿韧(脆)性剪切带运移,萃取围岩中的有用物质沉淀成矿,矿化多呈层状、似层状和透镜状,如许家坡金银矿床、佘家院银金矿床等。中生代—燕山期早期,本区受太平洋板块碰撞影响,形成NE向、NW向、近EW向展布的断裂、节理和裂隙带

[9],矿化主要在张性断裂中以脉状充填,如白岩沟金矿床等。晚古生界早泥盆世,在本区西部(陕西)形成裂陷海盆,沉积了一套含锑、汞、金等元素的细碎屑岩-碳酸盐岩建造[10]。中生代时期本地区处于陆内褶皱造山阶段,受环太平洋板块影响,形成一系列深大断裂,深部热源上侵,下地壳熔融形成的岩浆流体沿断裂向上运移加热大气降水,在其循环过程中,不断萃取围岩中锑、汞、金等多金属元素形成含矿热液[11],在向上运移过程中因其温度、压力、密度和盐度等发生变化而在不同岩性(脆性较好的白云岩、灰质白云岩、白云质灰岩)中的张性断裂、裂隙沉淀成矿(三天门金矿、高桥坡锑矿)[4]。

总体上,研究区内由新元古界到古生界矿种以金、银矿为主变为以金、锑矿为主,矿化类型由蚀变岩型(脉型)金(银)矿变化为卡林型(脉型)锑金矿。

3.2空间规律

从分布层位上看,两郧地区锑、金(银)矿床主要分布于南华系武当群、耀岭河组及震旦系陡山沱组及泥盆系中。与金、银矿有关的地层建造主要为一套中基性一中酸性海相火山岩建造,金、银矿在强应变带、断裂带内蚀变岩的含矿性明显高于断裂带围岩,如推覆体两端的褶皱断裂构造发育区、推覆体内部的韧性剪切带、背斜或背形核部的鞍状空间等(方向池,1993年)[12]。而区内金、锑多金属矿主要产于镇旬盆地东缘下以泥质碳酸盐岩为主的地层中,从岩性来看,泥质碳酸盐岩(白云岩)中孔隙度高易于贮矿,而泥质岩层多为遮挡层,形成所谓的“硅钙面”;它们往往在背斜的转折端,倾伏端,倒转翼及其断裂构造和节理裂隙等部位矿化较富集。

因此,本地区矿床总的分布特点是:下部新元古代浅变质地层以金银为主,由老到新由南华系以金矿为主到震旦系以银矿为主;上部晚古生代沉积地层以金锑为主,呈现出由东向西(盆地边缘到中心)由锑矿到锑金矿再到金矿的展布特点。

3.3成矿模式

从构造控矿角度本区分两个构造层进行模拟其成矿过程,即新元古代构造层和古生代构造层。

从构造控矿角度本区分两个构造层进行模拟其成矿过程,即新元古代构造层和古生代构造层。

新元古代构造层:武当西缘由于武当隆起-滑脱构造及武当逆冲推覆构造(图2)作用,形成了北北东向金、银成矿带,并横跨于北西向构造带之上。在武当群变沉积岩组和变火山岩组之间、武当群和耀岭河组之间、耀岭河组和陡山沱组之间以及陡山沱组内部,伴随印支期华南板块与华北板块的碰撞、拼贴及俯冲作用而产生隆起—滑脱变形,广泛发育顺层剪切透镜体。因早期俯冲板片增温、增压而产生的具有高温和渗透性的流体(或岩浆)向压力较低的浅部(即仰冲板片)迁移或侵位,使武当群、耀岭河组和陡山沱组等矿源层中的金、银等元素得到初步富集成矿。而中生代印支-燕山期的逆冲推覆构造伴随着褶皱、断裂作用,使浅源大气降水与深部热流体混合,不断萃取围岩中的有用元素而形成含矿热流体,并沿早期形成构造薄弱面(如滑脱面等)及同期形成的褶皱-断裂构造迁移,使其进一步富集,并赋存于不同方向褶皱的叠加部位、次级背(向)斜(形)的转折端或倾伏端及其伴生的断裂、裂隙中。燕山期晚期,来自太平洋板块由东向西碰撞、俯冲,先存赋矿构造面发生转换,使矿体增厚变富。或者切割早期构造面,形成脉状矿体(张性断裂) ,如白岩沟金矿床。

古生代构造层:早泥盆世,镇-旬盆地形成裂陷海盆,其东北部三天门—高桥坡一带在浅海-陆棚边缘海-滨海带交替出现的环境下沉积了一套细碎屑岩-碳酸盐岩建造,锑、金等成矿物质与陆源碎屑一起被搬运沉积[13],在大枫沟组、古道岭组、铁山组等地层中形成锑、金矿源层[14]。印支期—燕山期该区受到由北向南的逆冲推覆构造作用及太平洋板块的碰撞挤压应力的转换,形成近东西向褶皱和不同方向的断裂构造(NE向、NW向、近SN向、近EW向),镇旬盆地内)伴随有构造岩浆活动,岩浆水及变质水向上迁移,沿途与不同层位的建造水、地下水混合,萃取基底、盖层中的成矿物质组分(Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg),形成含矿溶液,在合适的地段沉淀成矿,如三天门金矿床、高桥坡锑矿床等。

4.结论

(1)通过对两郧地区许家坡金矿床、白岩沟金矿床、佘家院银矿床、三天门金矿床和高桥坡锑矿床等的成矿地质条件进行分析,认为武当群、耀岭河组为Ag、Au多金属成矿的重要物质来源,陡山沱组为Ag,Au、Cu的重要矿源层,泥盆系则是Au、Sb、Hg的矿源层。成矿作用为印支期和燕山期,并与武当隆起-滑脱构造和逆冲推覆构造密切相关。

(2)重点对两郧地区控矿构造特征进行了研究,将推覆构造理论与区内控矿构造相结合,认为十堰、两郧断裂为本区导岩、导矿构造,与推覆-滑脱构造相关的一系列层间滑脱构造面、褶皱两翼转折部位、倾伏端及不同方向(NE向、NW向、EW向和SN向)脆性-脆韧性断裂构造,成为区内较好的控矿构造。

(3)总结了区内锑、金(银)矿床的控矿规律,分2个构造层建立了成矿模式,为两郧地区未来寻找锑、金、银矿提供参考。

参考文献:

[1]李书涛等.湖北省区域成矿背景、成矿区带及成矿规律[M].中国地质大学出版社.2022

[2]姚书振等.秦岭成矿带成矿特征和找矿方向[J].西北地质.2006(02):156-178

[3]郑作平等.八卦庙金矿床的微量元素地球化学[J].地质地球化学.1996(02):91-97

[4]李勇等.陕西镇安-旬阳地区汞锑、铅锌、金矿床成因及演化规律浅析[J].地质与资源.2003(01):19-24+35

[5]李己华等.湖北省陨西县三天门金多金属矿区控矿条件与成矿规律[J].矿床地质.2010,29(S2):147-152

[6]李永光.湖北郧西县三天门多金属矿床控矿条件探讨[J].中国地质学会2015 年学术年会论文摘要汇编(下册):568-572

[7]张业明等.鄂西北佘家院银金矿特征及成矿模式[J].华南地质与矿产.2000(04):9-14

[8]岳素伟等.鄂西北地区银金多金属矿床地质特征与成矿规律[J].地学前缘.2019,26(05):106-128

[9]张复新等.秦岭造山带及邻区中生代地质演化与成矿作用响应[J].地质科学.2004(04):486-495

[10]胡宁等.鄂豫陕毗邻区地层、岩相建造及沉积盆地的控矿作用[J].华南地质与矿产.2001,(3):23-29

[11]陈婕等.湖北省郧西县西部地区锑矿地质特征及成矿规律[J].资源环境与工程.2013,27(06):749-756

[12]方向池等.推覆构造的控矿成矿规律—以武当山推覆构造为例[J].成都地质学院报.1993(04):34-37

[13]马渊博.南秦岭镇安-旬阳盆地金、锑、汞矿床成矿作用研究[D].西北大学.2021

[14]杨建中等.湖北郧西西部地区金、锑矿成矿要素及成矿模式[J].世界有色金属.2020(02):93-94

资助:湖北省地质局部门预算项目,鄂西北两郧地区锑、金及多金属矿控矿条件分析及找矿方向研究(KJ2023-36)