陕西省煤田物探测绘有限公司陕西省西安市 710005

摘要:为了推动复杂勘探区地震资料处理技术的进一步发展,本次研究主要是从静校正技术、叠前去噪技术以及偏移成像技术角度出发,对复杂勘探区地震资料处理中的关键技术进行研究,为推广和使用这些类型的关键技术奠定基础。研究表明:对于不同类型的地震资料噪声而言,在不同域中的表现存在一定区别,采用叠前去噪技术可以很好地对噪声进行压制。

关键词:复杂勘探区;地震资料;关键技术

1静校正技术

受地形及地表低降速带变化的影响,地震反射波时距曲线由于静校正量的存在而发生了畸变。区域性走时异常带来的长波长静校正量会在地震剖面上产生虚假构造,影响资料解释的准确性;而局部范围内低速层变化引起的短波长静校正量则对共中心点道集内各道的反射波到达时间影响不一,从而影响叠加效果。不仅如此,静校正量的存在也影响速度资料的正确解释和线性干扰的有效压制。静校正分为野外一次静校正和剩余静校正,前者用来消除由于地形起伏和地表低降速层带来的低频静校正量和高频静校正量对地震波传播时间的影响,使时距曲线满足动校正需要的双曲线方程。后者用来消除剩余高频静校正量对资料的影响。

1.1野外一次静校正

野外一次静校正量的计算方法按其信息来源可归纳为两大类,第一类的信息来源于野外高程测量和低降速带调查,这些方法虽然具有较高的单点测量精度,但由于观测点较少,因此只能提供静校正的低频趋势和宏观模型。另一类其信息来源于原始单炮的初至信息,包括仅依赖浅层折射波初至信息的折射静校正和可以利用所有初至信息的层析静校正。折射静校正和层析静校正虽然都是利用地震记录中的初至波时间信息,但折射静校正的前提条件是表层结构相对简单,低速层横向变化不是太剧烈,更重要的一点是,它要求近地表存在相对稳定的折射界面,显然,折射静校正不适用复杂勘探区地震资料。

层析静校正利用地震波的初至时间反演近地表的地震波速度,得到较精确的近地表速度模型,然后根据速度模型计算静校正量。在层析反演方法中,初至波的定义不仅仅限于初至折射波,也包括直达波、透射波和回折波等等,层析静校正使用的初至信息更多,因而适用范围更广。因此,在复杂勘探区层析成像静校正要好于折射静校正方法(图l和图2)。

图1从单炮初至波比较三种静校正效果(a:原始单炮,

b:野外静校正,c:折射静校正,d:层析静校正)

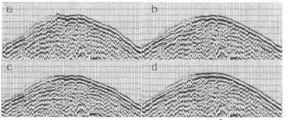

图2从叠加效果比较三种静校正效果(a:原始叠加,b:

野外静校正,c:折射静校正,d:层析静校正)

1.2剩余静校正技术

通过对地质状况相对较为复杂的区域进行调研发现,对于地层中的低速带位置而言,在横向上将会出现较大的变化,这使得反射波与折射波之间存在不同类型的传播途径,因此,对于地震资料而言,尽管已经进行了初步的静校正工作,但是仍然会含有大量的高频信息,高频信息会对后续的数据处理工作产生影响,因此,对地震资料进行深入的处理十分必要。对于剩余静校正技术而言,其主要是对反射的数据资料进行充分利用,最终达到去除高频信息的目的。对于我国某些地质状况较为复杂的区域而言,使用地震资料虽然可以建立地震道以及模型道,但是两者之间的可靠性相对较低,在应用传统分解技术的过程中,其处理的效果相对较差,因此,可以根据地表一致性的基本原则,以此对数据资料进行处理,对部分数据资料进行合理的叠加,以此对炮点以及检波点进行静校正,炮点和检波点数据资料对于地震资料整体而言十分关键,其处理质量将会对模型道产生严重影响。

2叠前去噪技术

受到复杂勘探区域内接受条件的影响,使得这些地区内地震信息的信噪比相对较低,干扰信号的类型相对较多,干扰方式和干扰分布相对较为复杂,在对地震数据资料进行处理的过程中,尤其是在对其进行叠加或者进行叠前偏移处理之前,首先需要保证地震资料的反射信息没有受到损伤,以此对信号中的噪声进行全面的压制以及衰减,尽可能地提高叠前数据资料中的信噪比。

在对地震资料进行去噪处理的过程中,需要根据每种噪声的特点,制定出去噪的先后顺序,然后对多种类型的方法进行组合,以此实现组合去噪的目的,同时,在进行去噪的过程中,还需要对各种类型的有效信息进行全面的保护。对于面波、声波以及折射波等多种类型的噪声,需要使用专门的方法对其进行处理。

3偏移成像技术

3.1偏移速度场的建立

偏移速度场的建立需要经过两个环节,首先需要建立初始速度场,然后才能对速度场进行合理地优化。在对地震资料进行叠加处理之前,需要引入渐进的技术,以此得到初始的速度场,在使用相关技术对地震资料进行处理以后,需要使用交互速度分析方法再次对地震资料进行合理的调整以及修改,同时,还可以引入叠加剖面检查的方法,对数据资料调整以及修改的效果进行检验,同时,还可以逐渐对叠加速度进行合理的解释,这是保障地震资料中速度拾取结果准确性的关键措施,使得地震资料无论是从横向出发还是从纵向出发,都可以满足地质规律。在进行剩余静校正的过程中,需要将该种类型的技术与速度分析技术相互结合,使得速度分析的精度可以得到进一步的提升。再对数据资料进行前期处理的过程中,可以得到倾角时差校正(DMO)速度,在对该种类型速度进行合理的编辑以及处理以后,将可以将其看作为初始的偏移速度,对于共偏移距域而言,其将会逐渐输入到共中心点(CMP)道集中,在对其进行合理的叠前处理以后,就可以得到数据资料的共反射点(CRP)道集,此时工作人员可以对该种类型的道集进行充分利用,以此对速度进行合理的优化,通过进行反复迭代的方式,可以对最终的偏移速度场进行求解,通过该种类型步骤得到的偏移速度场将会满足地质变化规律的基本要求。

3.2偏移参数的确定

对于Kirchhoff叠前偏移的参数除了上述的速度场参数外,主要参数还有偏移孔径、拉伸切除量、反假频因子等。偏移孑L径对偏移成像的好坏起着很重要的作用,其大小主要与地层倾角、目的层深度和速度大小有关。偏移孔径太大则噪声成分加大,而且浪费机时;偏移孔径太小则造成偏移归位不理想,使陡倾角同相轴受到抑制,同时还会使随机噪音转化为假水平同相轴为主的干扰。拉伸切除量与资料的信噪比和地层倾角有关,该参数一般不宜取大,较小的参数可保证大倾角反射的准确成像。反假频因子需要根据原始资料的面元大小、采样间隔和成像网格的大小而定,参数过小,会使偏移后的数据含有假频噪声,过大则不利于陡倾角地层的成像。

结语:

对于我国某些区域而言,由于地质状况相对较为复杂,在开展地震勘探作业的过程中,对数据资料进行解释的难度相对较高,数据资料解释工作可以为后续的油气资源开发奠定基础,为了对数据资料进行合理的解释,需要对数据资料进行全面处理,通过使用静校正技术,对数据资料中的高频信息进行压制,使用去噪技术,全面提高数据资料的信噪比,引入偏移成像技术,全面提高数据资料的成像质量。

参考文献:

[1]罗玮.复杂勘探区地震资料处理关键技术研究[J].中国石油和化工标准与质量,2020,40(22):172-174.

[2]喻兵良,刘玉红,刘恋.复杂勘探区地震资料处理的关键技术[J].山东煤炭科技,2017(11):144-146+149.

[3]千军,李云肖,叶红军.地震勘探在长榆河矿区地质异常体识别中的应用[J].中州煤炭,2014(3):105-108.