常州工学院,土木建筑工程学院 江苏 常州 213000

摘 要:主要阐述了混合结构中钢梁-剪力墙组合节点的研究现状以及目前取得的一些成果,对存在的问题进行了总结并进行了展望。

关键词:混合结构 组合节点 转动刚度 刚度退化

THE SUMMARIZE OF STEEL COUPLING BEAM–WALL CONNECTIONS

Abstract: This paper expounds the the present situation and some achievements of steel coupling beam–wall connections in hybrid systems, makes a summary for the problem at the present .

Keyword : hybrid systems , steel-concrete composite connection, rotation stiffness , stiffness degradation

现代高层建筑是随着社会生产的发展和人民生活水平的提高而发展起来的,是商业化、城市化和工业化的结果。而科学技术的进步、轻质高强材料的出现以及机械化、电气化及计算机化在建筑中的广泛应用等,又为高层建筑的发展提供了物质和技术条件。

研究资料表明,早期的高层建筑大多以钢结构为主,尤其在发达国家最为常见。而在发展中国家则大都采用钢筋混凝土建造高层建筑。

对比这两种材料,它们都是高层建筑的重要材料,但各自有着不同的特点。钢材强度高、韧性大、易于加工,因此,高层钢结构具有结果断面小、自重轻、抗震性能好等优点;钢结构构件还可在工厂加工,能缩短现场施工工期,但是高层钢结构用钢量大,造价很高,同时耐火性能也比较差。而钢筋混凝土结构造价较低,且材料来源广泛,并可浇筑成各种复杂断面形状,还可以组成多种结构体系;可节省钢材,承载能力也不低,经过合理设计可以获得较好的抗震性能。但是钢筋混凝土主要缺点是构件截面大,占用空间大,自重大[1]。

在当前的发展趋势中,更为合理的是同时采用钢和混凝土这两种材料。这样可以取长补短,达到经济合理、技术性能优良的效果。目前研究应用比较多的有这样两类:

1.组合结构 把钢和混凝土这两种材料糅合在一起使用,可以把钢材放在构件内部,外部用钢筋混凝土包裹。也可以在钢管内填充混凝土做成外包钢构件。

2.混合结构 部分构件用钢结构,部分构件用钢筋混凝土结构。多数情况是用钢结构做框架梁、柱,钢筋混凝土做剪力墙。

目前,对于这两种结构形式的理论研究和实践都取得了很大的进步,尤其是组合结构,而混合结构的理论研究则相对显得滞后一些,还有很多问题要进一步深入[2]。

1、钢梁-剪力墙半刚性组合节点的研究现状

1.1 钢梁-剪力墙半刚性组合节点划分的研究

钢一混凝土组合节点是组合框架结构中连接与传力的枢纽,对框架整体受力性能的好坏起着关键的作用。在传统的框架分析方法中,一般假定梁柱的连接为完全刚接或理想铰接,然而在实际工程中,几乎所有的梁柱节点都呈半刚性的特征,它们介于完全刚接和理想铰接之间。既可以传递一定的弯矩又会在梁柱之间产生一个相对的转角。

节点的刚性是由节点的刚度大小来判断的,而节点刚度又是根据M一θr关系曲线得出, 即所谓节点刚度就是节点的转动能力。钢框架节点之所以能够转动,其根本原因就是框架节点域的变形。正如我们在研究框架结构的刚度时注重的是结构整体的变形一样,在研究节点的刚度时,则应着眼于节点域的局部变形,钢框架的节点域包括汇交于框架节点区域的柱、梁、连接板以及用于连接的螺栓或焊缝,节点域的局部变形,就是由节点域各个构件变形的集中,而θr则为节点域变形的宏观体现[3]。

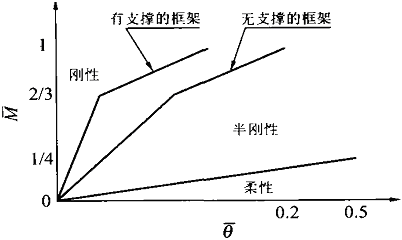

最早对连接按刚度分类的是美国AISC1978年规范,它根据梁端的M一Ф,将连接分为三类,即:刚性连接、半刚性连接、简支连接三种。1986年美国AISC/I RFD 规范又将其分为两类:全约束和部分约束。欧洲规范EC3根据连接与梁的塑性弯矩M 和塑性转角和Ф的相对关系以及钢框架中是否设置支撑,把节点分为刚性节点、半刚性节点和柔性节点;它又根据连接与梁的相对强度将连接分为全强度、部分强度和名义上的铰接,并且得出图1[4]。

图1 EC3节点的分类

Fig.1 classification of the EC3 connection

以上对节点的划分有一个缺陷就是建立在线形的基础上,Rvafiq Hasan 等人[5]克服了线性方法的缺陷,对于无支撑框架提出了不依赖于梁刚度的非线性分类方法。他们采用三参数的数学模型,给出了两条非线性的划分曲线。模型由初始刚度Rki、 节点的极限抗弯承载力Mu和形状系数n组成,方程如式(1-1)和式(1-2)所示:

(1-1)

(1-2)

式中,θp为相对塑性转角;M为节点承受的弯矩。

也有学者[6]分析了EC3分类方法的缺点,指出其按刚度和强度两个尺度分别划分容易引起混淆,并提出一种同时考虑使用极限状态和承载能力极限状态新的划分方法,将连接分为完全连接、铰接连接、半铰接连接和非结构性连接四种。

近年逐渐达成了对连接方式的理论共识,按书点处相对转动约束作用的大小,即按弯矩M作用下梁柱轴线的相对转角关系,将梁柱连接分为:刚性连接、半刚性连接、柔性连接三种。

1.2 钢梁-剪力墙半刚性组合节点的理论研究

节点的性能对结构的性能有重要影响,当混凝土墙与钢梁协同工作时,节点应按组合节点进行分析。节点的工作特性可以用M一Ф曲线来描述。其中包括了5个特性参数:抗弯承载力Mu初始抗弯刚度Si,节点的转动能力φu,考虑刚度退化和转动增大引起的割线刚度Ss,延性系数e= φu/φp。其中,前3个参数最为重要。这些参数的确定可以通过各种分析模型来求得。

何天森、李国强等人[7]在文献中总结了四种有代表性的模型。其中,应用比较广泛的就是欧洲规范中提到的组件分析方法,该方法可以分三个步骤进行:

1)识别要分析的节点需考虑的组件。

2)评估每一个独立的基本构件的力学特性(初始刚度、设计强度等)。

3)拼装节点的各个组件。并得到整个节点的力学特性(初始刚度、设计强度和M一φ曲线)。

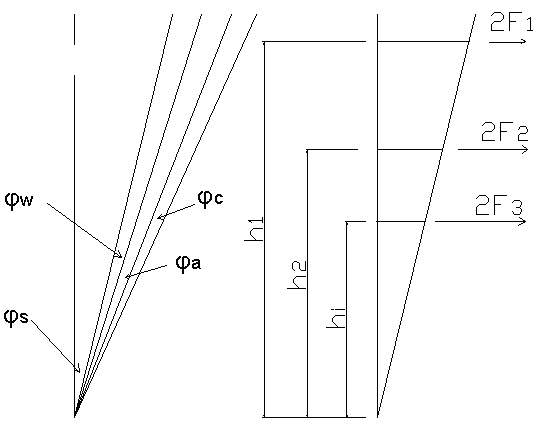

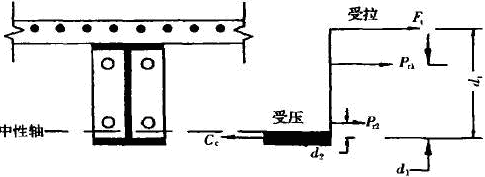

Y.J.Shi、S.L.Chan 等[8]在分析端板连接的工作性能时,假定连接的特性是由受拉区、受压区和受剪区组件的性能决定的。同时将位于受拉区的柱翼缘、端板以及螺栓用一系列等效的T—Stubs来考虑),T—Stubs的有效长度参见EC3。那么连接的转角φ由受拉区φt、受压区φc和受剪区φs组成(公式1-3)。同时受拉区φt由T—Stubs组件的变形φa和柱子腹板变形φw组成,如图2所示。即:

(1-3)

图2 节点的转动模型

Fig.2 Rotation pattern of connections

计算时,首先确定T—Stubs的内力一位移关系;假定T—Stubs的转角φa,根据内力一位移关系和平衡关系可以计算出节点总弯矩M 及其他转角位移φw

φs、φc, 从而确定M一φ关系。

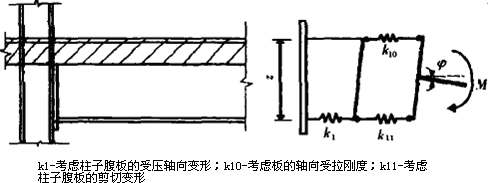

Faella 等[3]在1997年通过Newmark的微分方程推导适用于组合梁单元的公式时,为了分析钢框架中的组合梁与钢柱的半刚性节点连接,采用了基于“组件分析方法”推导的简化半刚性弹簧模型,这是文献[26]介绍的第二种模型。依据该模型(图3),节点的转动关系为:

(1-4)

式中,k 为弹簧组件的轴向刚度系数。

图3 弹簧简化模型

Fig.3 Simplify pattern of the spring

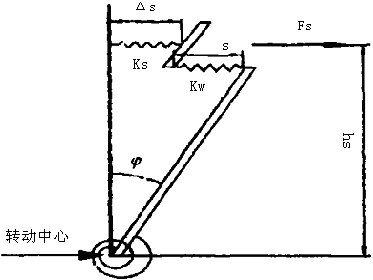

该文献介绍的第三个模型就是J.M .Aribert 提出梁柱组合节点在负弯矩作用下的简化分析模型,即部分抗剪连接节点。对于跨中组合节点,一根H型柱两边与组合梁进行连接,假定柱的腹板剪切变形可以忽略不计,同时假定模型的转动中心位于钢梁下翼缘的受压区中心(当柱子的腹板在受压区处进行横向加劲时),如图4所示。

图4 组合节点转动模型

Fig.4 Rotation pattern of composition connections

节点的转角φ为:

(1-5)

式中,△s为楼板中钢筋的拉伸量,s为节点端部钢一混凝土界面的滑移量,hs为臂长,Fs为楼板的拉力。组合节点中的弯矩Mj为:

(1-6)

式中,Mj.a(φ)是钢节点部分的内弯矩。抗剪连接的传递刚度Ksc可由式(1-7)决定:

(1-7)

最后一种模型就是Wang根据EC3附录J的基本原则,对Xiao的方法进行了一些修正,提出了一个针对端板连接的组合节点的抗弯承载力和转动刚度的计算模型。并且推导出组合节点转动刚度和组合节点的转动能力(图5)。

图5 组合节点力学简图

Fig.5 Dynamics diagram of composition connections

还有学者专门对组合节点的转动刚度进行了研究,提出了许多计算不同类型组合节点初始转动刚度的方法和公式。在文献[9~10]中,就介绍了一个半刚性钢一混凝土组合节点初始转动刚度的计算方法,并与试验结果进行了比较。

半刚性组合节点的受弯承载力Mu和初始转动刚度Sj,ini大大高于同类型钢结构节点,原因在于混凝土板内的钢筋取代了钢梁与柱之间的连接件,成为组合梁负弯矩区参与抗拉的主要部件。半刚性组合节点较高的受弯承载力和转动刚度使结构的跨度能够更大、梁的高度能够更小,从而获得较大的使用空间。但是在半刚性组合节点刚度提高的同时,节点区初始转动刚度的计算也更加困难,同时刚度的提高也使节点的转动能力有所降低。

作者先提出三个假设:

1)钢梁和混凝土板受弯时均符合平截面假定;

2)不考虑受拉区混凝土的作用;

3)假定节点转动中心位于钢梁下翼缘中心。

然后是确定节点部件刚度系数,包括柱腹板受剪刚度系数(分接触板型节点和端板型),柱腹板受压刚度系数,受拉部件刚度系数和板内纵向钢筋刚度系数。

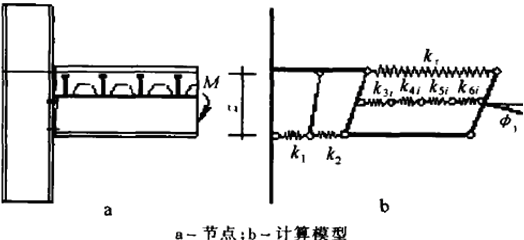

该文献中把图1.7a所示的节点简化为与图1.7b相类似的计算模型进行处理。即将端板或角钢受弯引起的变形以及柱子翼缘受弯和柱子腹板受拉引起的变形等用一个等效弹簧刚度keq 来代替(图6),则节点初始转动刚度计算公式为:

图6 组合节点初始转动刚度计算模型

Fig.6 Calculate pattern of initial Rotation stiffness about composition connections

(1-8)

(1-9)

同时,文献中也指出,将纵向钢筋刚度系数与其他受拉部件刚度系数进行简单的叠加,只对剪力连接程度大于l的节点有效。它忽略了钢梁与混凝土板之间的相对滑移对初始转动刚度的不利影响,但是对钢一混凝土组合节点,尤其是按部分剪力连接设计的组合节点来说,钢梁和混凝土板之间的相对滑移对初始转动刚度的影响是不能忽略的。

最后,作者把他们的试验结果和计算结果进行了对比,比较结果表明,接触板型节点的试验值与计算值吻合较好,这是因为接触板型节点所要考虑的节点部件刚度系数较少。而对于角钢支托型节点与端板型节点,由于对节点初始转动刚度有贡献的节点部件较多,因而累计误差也大一些。

2、存在问题及前景展望

2.1、目前对于半刚性组合节点的认识还是不全面的,对于节点的划分还有许多争议。现行的规范中,对于钢梁-混凝土墙组合节点的设计,一般都是按刚接或铰接设计,但是由于在实际操作中存在构件制作尺寸的误差、安装尺寸的误差以及许多人为因素的存在,往往刚接和铰接只是一种理想状态,严格说来,所有节点都应是介于刚接和铰接之间的一种状态,即半刚性状态。

2.2、现在对于该类节点在轴向力作用下节点的承载力性能研究较多,而对节点在竖向力作用下的抗剪性能关注还不够。像组合节点在平面剪切力作用下的破坏形式、滞回响应、刚度特性以及耗能特性等都还需要进一步深入研究。

2.3、由于组合节点组成形式的多样性,不同节点形式其影响因素往往也是有所区别的,研究结论并不是适合于所有组合节点,所以对于不同类型的组合节点,确定其影响因素也是一个很重要的内容。

2.4、目前对于钢梁-混凝土墙组合节点的计算模型还需要进一步完善,目前也有很多学者提出一些计算模型,但是由于节点类型的多样性,这些计算模型的应用或多或少受到一些局限;

2.5、我过规范对于组合节点的设计和验算方法基本上还是空白,对于采取何种构造措施才能确保节点能够满足设计者需要节点承担的内力和变形,《高层建筑混凝土结构技术规程》未也能提出具体的要求和验算方法。

参考文献:

[1] 包世华 方鄂华.高层建筑结构设计.清华大学出版社,2002.7

[2] 李国强,曲冰.高层建筑混合结构钢梁与混凝土墙节点低周反复加载试验研究[J].建筑结构学报,2003(8).

[3] Faella C.One— Dimension Finite Approach for the Analysis of Steel— Concrete Frames.In:First lnternational Conference on Stell& Composite Structures.Korea:2001.1 245

[4] 李成玉 郭耀杰.钢框架节点刚性的力学特性. 武汉大学学报(工学版), 2005年2月第38卷第1期

[5] Hasan Rvafiq, Kishi Norimitsu, Chen Waifah. A New Nonlinear Connection Classification System. Journal of Constructional Steel Research.1998,47:119~140

[6] 陈惠发.钢框架稳定设计[E].周绥平译.上海:世界图书出版公司.1999

[7] 何天森 李国强 周宏宇. 钢结构建筑组合节点的分析模型.钢结构,2003年第4期第18卷

[8] Liew J Y R.Testing of Steel—Concrete Composite Connections and Appraisa1 of Results.Journal of Constructional Steel Research,2000,56;ll7— 150

[9] 胡夏闽 过轶青. 半刚性组合节点初始转动刚度计算. Industrial Construction Vo1.34,No.3,2004

[10]Johnson R P.Composite Structures of Steel and Concrete(Volume 1).London:Blackwell Scientific Publieations,1994