中国冶金地质总局中南地质调查院,湖北 ·武汉 ,430081

摘要:为了解龙门山断裂带东侧彭州地区深部电性及地质结构特征,本文基于“大陆电磁参数标准网实验研究”项目在该地区31°N104°E建立的大地电磁标准点实测资料。采用OCCAM二维反演对测站南北、东西向剖面的宽频数据进行二维反演,从电性结构推断该地区的莫霍面深度在45km左右。结合地质资料得出:该地区由滨太平洋板块向北西向推挤,产生一系列收敛于壳内的北西向高导电性层裂带和北东向的断裂带,加之多个时期的地壳运动,从而形成了该地区构造带上部及下部高导电性、中间低导电性夹高导电性的独特电性结构框架。

关键字:龙门山 大地电磁测深 OCCAM反演 莫霍面

0 引言

地处四川省中部的彭州地区是龙门山断裂带在东侧的延伸,也是四川盆地的主要构成部分。我国从20世纪80年代中期以来,在上扬子地块西缘开展了一批以深部探测为目的的探测计划,但都主要集中于龙门山断裂带的研究,而且研究程度相对较低。对于彭州地区地壳及上地幔的研究,尤其是大地电磁在该地区的应用研究少之又少。

本文基于深部探测专项 “大陆电磁参数标准网实验研究(SinoProbe-01)”项目,从龙门山东侧彭州地区深部电性结构出发,重点讨论彭州地区地壳结构、地壳演化及电性莫霍面的特征,为彭州地区深部地质构造研究提供可靠的依据。

彭州地区地质概况

测区所处地质构造单元为扬子准地台—四川台坳—川西台陷,毗邻龙门山中断。四川的地壳具有成层性及不均一的多层结构特点,结合区域重力资料与国家地震局、中国地质科学院等科研单位所做的地震探测结果,四川地区莫霍面深度变化总趋势为由东向西逐渐加深。东部为地幔台坪区,深度在40km左右,向西过龙门山、大雪山至甘孜、理塘,深度则增长至60km左右。

测区属东部地幔台坪区,广元—成都—筠连幔坡。东部地幔台坪区以四川盆地为中心,包括盆周山区,面积约占四川的三分之二,莫霍面深度范围为39-55km,区内幔坡、幔隆与幔凹成北东向与南北向相间排列。

2 大地电磁数据采集及处理

测点位于四川省省彭州市境内。在该地区31°N104°E建立的大地电磁标准点在标准点位置,野外采集采用LEMI-417与MTU-NET两套仪器分别进行长周期数据和宽频数据的采集。标准点采用正十字布极方式进行观测,在其正南北、正东西方向分别间隔20km布置8个辅助测点。辅助测点分别称为N20、N40、S20、S40、E20、E40、W20和W40,中心点称为SP。

对于宽频大地电磁测深数据,利用Robust变换与远参考技术相结合,同时采用手工筛选的方法,获得高品质资料。

3 OCCAM反演与电性结构分析

OCCAM反演方法是由Constable等人于1987年提出,是一种正则化的反演方法[1-2]。在寻求模拟数据与原始测量数据达到最大拟合的同时,亦要求模型达到最平滑或最圆滑,具有受初始模型影响较小,能够达到稳定收敛的特征,由此而得到普遍应用。

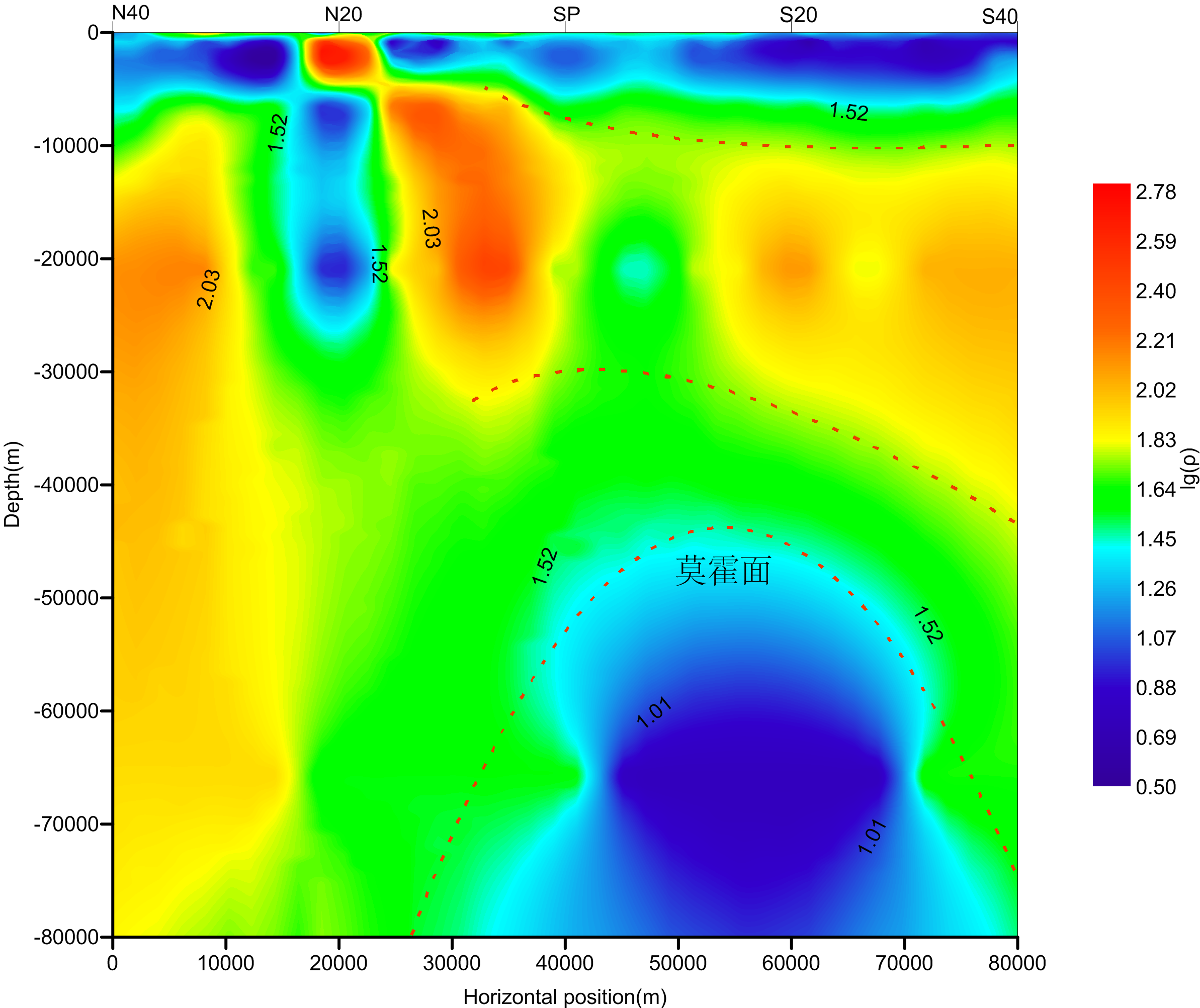

四川彭州测区的南北测线与东西测线二维OCCAM反演所得电阻率-深度结果图。

沿南北测线方向上,电阻率在纵向上有很明显的分层特征。在浅层整条测线只有在N20测点下5km范围内有显示出低导电性异常,这与表层全新第三世及第四纪沉积覆盖相关,但N20与N40测点之间的高导电性特征,与该地带存在几个规模中等的印支运动-喜马拉雅运动产生的后展式逆冲推覆构造体有关[3];在8km-30km范围内三高阻体镶嵌两低阻体,是由滨太平洋板块向北西向推挤受阻于川中硬性地块,在柔性基底和坳陷的边界条件下,形成了成排成带褶皱和位于华釜山大断裂等喜山早期地质构造,从而形成了北东向断裂带和北西向的块状带,故可推断夹杂的低阻异常体即为这个时期形成的岩石破碎;从30km往深部电阻率有逐渐降低的趋势,并在45km附近达到极小,这与该地区的莫霍面有关,即在地壳与上地幔连接处存在一低阻层。

图1 NS向剖面反演结果

图2 WE向剖面反演结果

沿东西测线方向上,电阻率在横向上亦具有分块分布特征,在纵向也有明显的分层现象。在浅层W40呈现出明显的高导电性异常:W40紧邻龙门山断裂带,且该地区有大量由单陆屑、内源碳酸盐成分构建的褶皱构造;W20、SP、E20测点之间有较好的高导电性连续性,这与表层全新第三世及第四纪沉积覆盖相关;E40则呈现出明显的低导电性异常特征,和该测点有两条燕山时期形成的由灰色复陆屑成分构成的褶皱构造相连。

每个测点由于受不同的地质构造而呈现出不同的电阻率特征,即不一样的电性变化。但SP测点在两个方向的电阻率变化趋势基本一致,而且在SN向测线中,在30km附近SP测点南北两侧都有两个低导电性异常体,且南面高阻异常体距SP测点较近且异常较大。

该地区标准点具体深部电性结构的分布特征如表一。

表一 标准点深部构造电性分层深度-电阻率分布1

Table 1 Standard point deep tectonic layering depth and resistivity distribution

分层 1 2 3 4 5 |

深度\km 0-1 1-5 5-10 10-45 45-80 |

电阻率\Ω·m 30 20 50 350 15 |

4结论

通过对宽频大地电磁数据的OCCAM二维反演,看出彭州地区地下介质电性特征整体呈HK型分布,地下介质高阻层深度分布范围大概在10km-45km,电阻率在350Ω·m左右,该深度位置基本为地壳的中间到上地幔,即莫霍面,这与地质上的推断也很好的吻合;同时也验证了上地幔中低阻层的存在--45km-80km。

据上宽频带大地电磁测深剖面电性结构特征, 该地区由滨太平洋板块向北西向推挤,在柔性基底和坳陷的边界条件下,受到坚硬上扬子地块的阻挡而产生塑性形变,将应力传递给脆性的上地壳,因而产生一系列收敛于壳内的北西向高导电性层裂带和北东向的断裂带,再加之加里东地壳运动、印支地壳运动、燕山地壳运动、喜马拉雅山地壳运动。从而形成了该地区构造带上部及下部高导电性、中间低导电性夹高导电性的独特电性结构框架[4-5]。

对彭州地区地壳和上地幔的研究,也可以为龙门山断裂带的研究提供相关的可靠地地球物理数据资料。

参考文献

[1]何梅兴,胡祥云,叶益信,等.2.5维可控源音频大地电磁法Occam反演理论及应用.地球物理学进展,2011,26(6):2163-2170.

[2]吴小平,徐果明.大地电磁数据的Occam反演改进[J].地球物理学报,1998,4l(4):547-553.

[3]龙 年,陶晓风.龙门山北段宝珠寺飞来峰的特征及形成演化.地质学刊,2012,36(4)355-359.

[4]覃庆炎.扬子地块西缘壳幔电性结构特征及其地质构造意义[D].成都:成都理工大学,2011:81-88.

[5]李立.中国大陆地壳上地慢电性特征.地球物理学报,1996,39(增刊):130-140.