鸡西市口腔医院

【摘 目的:通过采用不同方法治疗种植体周围炎,观察其临床效果,如局部清洁配合使用盐酸米诺环素或碘甘油等。方法:选取了某医院口腔门诊收治的60例种植体周围炎患者进行常规治疗,主要种植体龈上清洁、龈下刮治,并随机对这些患者使用盐酸米洛环素软膏和碘甘油,分别在治疗之前和治疗之后的第一周、第三周和第六周进行检查,查看种植体周围菌斑、出血、探诊深度等指数。结果:经检测结果表明,使用盐酸米洛环素软膏治疗的效果更加、更持久。结论:局部使用盐酸米洛环素软膏治疗种植体周围炎效果更好,有推广价值。

【关键词】口腔内科;种植体周围炎;牙龈;盐酸米洛环素;碘甘油

牙列缺损是当今人们面临的主要口腔问题之一,在科学技术不断更新的同时其种植修复技术越来越被人们关注,成为众多口腔疾病患者的首选治疗方式。但种植修复技术并非百分百成功的,其中存在一定的失败率,种植体周围炎就是常见诱因之一,极大影响着口腔种植修复质量。根据临床报告研究得出,目前所开展的治疗手术主要以手术、激光和超声清洁等治疗措施为主,这些手术治疗措施已成为目前种植体周围炎的临床共识,文章选择了某医院口腔门诊收治的60例种植体周围炎患者的治疗情况作了分析,就不同治疗方法在种植体周围炎治疗中的临床效果作了阐述,具体报告如下。

1、资料与方法

1.1、一般资料

本次试验选择了某医院口腔内科门诊2019年1月至2020年1月收治的60名患者,这些患者在种植牙病例复查中被诊断为种植体周围炎,患者均为ITI种植体。其中男性患者34例,种植牙齿36颗,上颌15颗、下颌21颗;女性患者26人们,种植牙齿29颗,上颌11颗,下颌18颗;这60名患者的年龄为25~57岁,平均年龄38.7+3.6岁,均为种植修复超过1年且复诊诊断为种植体周围炎患者。

1.1.1、入选标准

首先,种植体无松动现象;其次,龈沟出血指数大于1、牙周探诊深度超过4mm;再次,通过X线片观察得出种植体颈部区域存在骨质疏松现象;最后,复诊之前没有系统性疾病、超过三个月没有使用抗菌药物或者免疫抑制剂。

1.2.2、排除标准

首先,对四环素过敏者排除;其次,吸烟、晚上磨牙者排除;再次,无法按时复诊者、孕妇以及准备妊娠者排除;最后,种植体无法保留者排除。

1.2、治疗流程

1.2.1、龈上清洁

对所有患者提前进行全口龈上清洁,使用3%的过氧化钠溶液和生理盐水交替冲洗口腔内部,并在龈上涂抹2%的碘甘油。

1.2.2、基线检查

患者按照预定约定在两周之后来医院复查,在复查中采用塑料压力控制探测针检查龈上的菌斑指数、龈沟出血指数以及牙周袋探诊深度。分别计算出各项指标的平均值,并对该牙齿正常指标进行计算。

1.2.3、治疗方法

在诊疗中60例患者均采用超声清洁器进行无创性非手术治疗,清洁所有种植体周围污物之后,随机将患者分为两组,一组患者采用盐酸米洛环素软膏,另一组患者使用碘甘油。在药物涂抹的时候,利用注射器头部深入到牙龈袋底部,缓慢的注入药物,是其包裹全部种植体外露部分。需要注意,在药物涂抹之后两小时之内患者不得进食、和水,更不可漱口。同时,医生要叮嘱患者不可采用牙线清洁牙齿。在治疗之后的1、3、6周进行复诊,并检查且全面记录菌斑指数、牙周袋探诊深度和龈沟出血三项指标,为了保证数据的一致性,患者临床诊疗与复查必须是同一个医生。

1.3统计学处理

统计分析使用SPSS17.0统计软件。计量资料表示为均数±,标准差(x±s),应用配对t检验比较组中治疗前后的疗效,运用方差分析进行组间疗效比较,检验标准为α=0.05。

2、结果

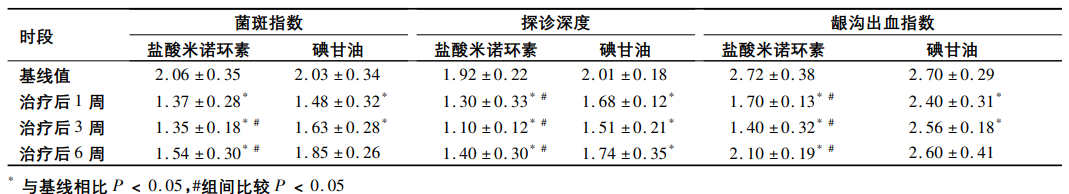

两组患者治疗后,在1、3、6周时,各项指标与基线值相比均有明显改善(P<0.05);各时间点使用盐酸米诺环素治疗者明显优于使用碘甘油者(P<0.05);6周后,两组的龈沟出血指数、菌斑指数均有所增加;探诊深度在6周后亦稍有增加(表1)。

3讨论

种植体周围炎是种植术后较常见的并发症,主要病因是由于局部存在菌斑微生物,并且同时叠加多种其他风险因素,影响种植术愈合过程。其主要治疗原则为清除菌斑、控制感染、消除牙周袋、控制骨丧失、诱导骨再生。临床基础治疗为常规对种植体进行龈上洁治和龈下刮治。我们观察发现,患者经过种植体周围超声洁治,术后1~3周复查观察,菌斑指数、牙周袋深度和龈沟出血指数均优于基线值。有文献报道,使用手动器械洁牙和超声洁治这两种方法治疗种植体周围炎,运用参数统计和非参数统计方法,分析比较两种方法治疗前后的菌斑指数、龈沟出血指数。结果表明,使用两种治疗方法后,其菌斑指数和龈沟出血指数均有显著改善,统计学分析结果提示两种治疗方法之间没有明显差别。所以在一定时间周期范围内,应用机械性非手术方法,治疗种植体周围炎是安全有效的。

我们在观察中发现碘甘油组,随术后观察时间延长,各项指标均劣于盐酸米诺环素组,特别是在第6周时,龈沟出血指数已有较大回复,且接近基线值。这一现象证明,依靠单纯洁治等机械性非手术治疗方法,随着时间的延长,已经不能较好地控制牙周袋内细菌的增殖,必须结合抗菌药物治疗来巩固临床治疗效果。因此,局部使用抗菌药物是临床治疗种植体周围炎的必要手段。种植体周围炎由龈下菌斑及致病微生物感染所致,这已通过多位学者的实验得以证明,种植体周围炎的主要致病微生物,现已检测到的如伴放线菌聚生杆菌和牙龈卟啉单胞菌等数种,与牙周炎的致病优势菌群相似,因此使用抗菌药物治疗是必不可少的手段。早期尚有应用全身用药治疗种植体周围炎的研究报道,可在一定程度上减缓种植体周围炎的发生。

临床研究表明,本组患者洁治后牙周袋内放置盐酸米诺环素和碘甘油药物,在术后1~3周内,对种植体周围炎的疗效肯定,且盐酸米诺环素组效果明显。这一结果充分说明,局部用药在种植体周围炎治疗中非常重要。局部使用缓释药物,不仅在局部能持续性地释放高浓度的抗菌药物,还兼具有保护膜能过滤细菌的作用,在局部能维持浓度高、时间长、副作用小的药效特点,且不易产生耐药菌株。现已在临床广泛应用于牙周病治疗的盐酸米诺环素,是一种新型的局部缓释剂型的抗菌药物,主要成分为传统的经典抗菌药物四环素,其使用后可使牙周组织的炎症在较短时间内得到有效控制,且四环素对骨组织有较强的亲和作用,还可以明显抑制胶原酶的活性,促进牙周组织再生,在油质软膏中的可溶性微颗粒四环素,可在牙周袋内缓慢释放,能在局部维持长时间较高的药物浓度。

本次试验表明,种植体周围炎治疗的时候,局部非创性超声清洁之后,可以配合使用盐酸米洛环素软膏,这样能有效提高治疗效果,同时建议每三周进行复诊治疗,根据患者康复情况酌情增减药量。

参考文献

[1]贾永娜、姜丹丹、缑小蕊、唐小雪、周政.不同能量Er:YAG激光治疗早期种植体周围炎的临床研究[J].应用激光,2020,v.40(03):192-197.

[2]邬春兰,孙媛元,周子超,等.种植体周围炎重复非手术治疗的短期疗效观察[J].口腔医学杂志—官方网站,2019,39(04):325-329.

[3]周珉,陈俊兰,吴带生,等.Er:YAG激光与机械刮治治疗种植体周围炎的有效性对比观察[J].中国医学创新,2019,016(007):15-18.