江西省分宜县人民医院 336600

摘要:目的观察核磁共振与CT对急性颅脑损伤的临床诊断价值。方法:纳入的急性颅脑损伤患者病例资料来源2018年1月—2019年12月,共计60例,分别给予核磁共振诊断(MRI组)与CT诊断(CT组)。比较两组患者对损伤病灶的检出率以及对血肿厚度评估符合率。结果:MRI组对颞叶、枕叶、顶叶、额叶部位急性颅脑损伤检出率分别为33.33%、23.33%、25.00%、13.33%,总检出率为95.00%,与CT组的75.00%比较差异有统计学意义(P<0.05);MRI组对<1.5mm、1.5~5.0mm、5.1~8mm血肿厚度检出率均高于CT组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:核磁共振诊断急性颅脑损伤,能够精准判断颅脑损伤部位,对较小血肿检出率高,具有较高临床诊断价值,值得临床推广。

关键词:核磁共振;CT检查;急性颅脑损伤;临床价值

引言

急性颅脑损伤主要由于患者经高空坠落、严重交通意外等风险因素诱发,在临床医学中被划分为脑部外伤病症,由于其具有病情危急、损伤大脑等特点,在患者入院后若不采取及时的诊断对病情加以控制,严重者危及患者生命。近年来,急性颅脑损伤造成的病死率呈现逐年增高的迹象,这主要是因为急性颅脑的早期诊断在临床中检验效果较低。CT与核磁共振检查在临床诊断中应用较为广泛,了对CT与核磁诊断中急性颅脑损伤的诊断价值予以分析,对临床医疗提供更为准确的数据进行分析,现针对此状况展开调查分析,主要内容如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2018年1月—2019年12月急性颅脑损伤病例共60例,其中男患者34例,女患者26例,年龄最大为78岁,最小为26岁,年龄均值为(53.63±4.72)岁,致伤原因:24例为交通事故伤,15例为摔到伤,11例为击打伤,8例高空坠落伤,其他2例。病理诊断结果显示急性颅脑损伤部位:颞叶21例、枕叶15例、顶叶16例、额叶8例。

纳入标准:(1)患者经手术探查、病理学诊断均确诊为急性颅脑损伤;(2)患者及家属签订知情同意书,征得医院伦理委员会的批准;(3)患者年龄≥18岁;(4)于损伤后72h内入院,患者预计生存期≥6个月。

排除标准:(1)临床诊断确诊为心肝肾功能疾病患者;(2)精神科疾病患者或存在精神障碍;(3)合并恶性肿瘤疾病或重要脏器官疾病患者;(4)存在语言交流沟通障碍、听力障碍以及无法配合研究者;(5)无法配合影像学诊断患者;(6)既往存在急性颅脑外伤史患者;(7)妊娠期及哺乳期妇女。

1.2方法

1)给予CT方法进行诊断:选择东芝16排螺旋CT,采用仰卧位,对患者从颅顶处给予常规扫描,应注意确保与听眦线呈平行方向。参数设置:螺距:1mm;层厚与层距均为10mm;持续时间:2~3s;临床医师应对重点怀疑处实施扫描,可设置层厚、层距分别为5mm。2)给予MRI方法进行诊断:选择GE1.5T磁共振仪进行扫描,选择IR以及FSE序列,FSE序列:联合T2加权成像实施扫描,IR序列:联合T1WI(为1830ms;TE为19ms;矩阵:288×192)给予横轴位以及矢状位扫描。T2WITR为4700ms,TE为137ms,矩阵:288×244。对重点怀疑处可实施薄层扫描。临床医师应仔细收集患者的影像信息,至少由3名资深医师阅片。

1.3观察指标

两组检出不同部位损伤情况比较/两组检出不同血肿厚度情况比较,

1.4统计学方法

采用SPSS22.0对研究对象采集的数据进行分析处理,计量数据采用( ±s)表示;计数资料采用%表示,使用χ2对数据进行校检;P>0.05为差异无统计学意义。

±s)表示;计数资料采用%表示,使用χ2对数据进行校检;P>0.05为差异无统计学意义。

2结果

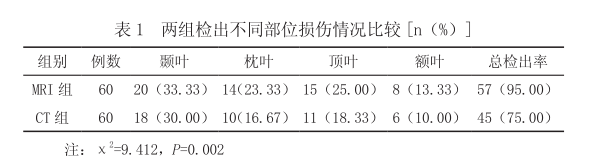

2.1两组检出不同部位损伤情况比较

MRI组对颞叶、枕叶、顶叶、额叶部位急性颅脑损伤检出率分别为33.33%、23.33%、25.00%、13.33%,总检出率为95.00%,与CT组的75.00%比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

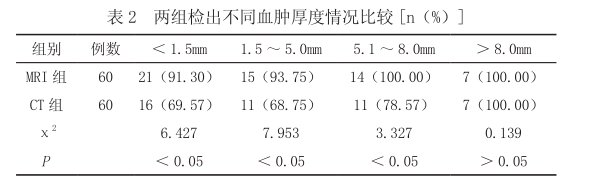

2.2两组检出不同血肿厚度情况比较

病理诊断结果显示,60例患者中血肿厚度<1.5mm23例,1.5~5.0mm16例,5.1~8.0mm14例,>8.0mm7例。MRI组与CT组诊断>8.0mm血肿厚度差异无统计学意义,但MRI组检出<1.5mm、1.5~5.0mm、5.1~8mm血肿厚度显著高于CT组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3讨论

在所有的颅脑外科疾病中,急性颅脑损伤属于发病率较高的类型,可按照临床病理检查表现,将其分为硬膜下水肿、硬膜外水肿、脑内水肿以及颅脑骨折等不同类型的脑损伤性疾病。临床上对颅脑的影像学检查具有多种措施,主要以X线检查、核磁共振以及CT检查为主,其中X线检查需要患者不能对检测过程有抗拒心理,在进行诊断时保持一定的依从性,通过配合医务人员的诊断方法,完成最终的诊断结果的符合率调查,因此在急性颅脑损伤的临床诊断中,X线检查的应用方法较为少见。核磁共振技术主要是利用断层成像的方式进行影像学检查,能够保证临床医师通过不同角度对患者的目标区域予以诊断,根据人体软组织特点进行高清、分辨率高的诊断,对下一步临床治疗提供更确切的诊断资料。CT技术是通过人体组织对X线具有不同的透过性与吸收率,根据断面与立体的成像进行病理诊断,相较于其他的临床检测方法具有较高的灵敏度与更高级的科学检测处理技术,同时较为安全,而在影像学表现中,可呈现出患者颅脑受损的主要部位与病情变化状况,因此在颅脑损伤的诊断中具有较高的准确率。

结束语

综上所述,两种方式均可有效检出急性颅脑损伤,但两种手段均存在一定的优缺点,因此临床医师应将上述方法联合应用以改善诊断准确率。

参考文献

[1]方婷婷.核磁共振及CT检查在急性颅脑损伤中的临床价值[J].现代医学与健康研究电子杂志,2019,3(17):71-72.

[2]杨超.核磁共振及CT检查在急性颅脑损伤中的临床价值[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(23):132+138.

[3]朱旭阳.核磁共振及CT检查在急性颅脑损伤中的临床价值分析[J].影像研究与医学应用,2018,1(11):38-39.