昆山市秀峰 中学 215300

【摘要】历史图片具有直观性,教师合理有效地运用图片,以图证史、释史、串史、叙史能够直观、生动、形象地再现历史,增强学生的历史感受,培养学生历史思维,让历史叙述更加生动具体,历史理解更加深刻。

【关键词】历史图片;历史教学;灵活运用

左图右史,在实际历史教学中,教师使用直观的历史图片,挖掘图片中包含的历史信息,并教授学生解读、分析、理解和运用历史图片的基本方法,能够提高学生史学素养,提高初中历史教学效率。

一、以图证史,增强历史体验

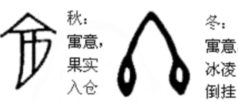

与文字相比,以图证史更能激发学生学习兴趣,增强学生的历史感受。如讲解甲骨文是最早的比较成熟的文字。如何论证甲骨文比较成熟?教师可以呈现以下图片:

图一:全形卜甲 图二:甲骨文“春、夏、秋、冬”

第一张图片让学生对甲骨文有个大体了解,知道甲骨文的书写材料是龟甲或兽骨。第二张图片通过展示春、夏、秋、冬的甲骨文写法,从外形和造字结构来解析甲骨文,可以看出甲骨文美观大方,笔画比例匀称。再揣摩第二张图片中春、夏、秋、冬的解释与甲骨文春、夏、秋、冬的写法,就会发现甲骨文造字结构上以象形为主,同时也具备会意、指事、形声等造字方法。

以图证史的另一种运用是图文互证。史料记载由历史图片来补充,使用图片来解释历史。

例如,讲解分封制的内容。为突破教学重点,教师首先设问:西周如何实施分封制?并呈现史料记载:

材料一 周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”。

——《荀子·儒效篇》[1]

材料二 昔武王克商……其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。

——《史记》[2]

通过呈现文献史料,学生知道分封制的最主要对象是同姓诸侯。历史记载是真的吗?天子还会分封别人为诸侯吗?

教

通过图片,学生发现分封制的主要对象是同姓诸侯,除此之外,天子还会分封功臣和古代帝王之后。同时,教师指导学生观察齐、鲁、楚、燕、赵等诸侯国所在的地方,思考山东、河北、湖北省被称为“齐鲁大地”、“荆楚大地”、“燕赵大地”的历史渊源。

通过呈现历史图片,架起了历史与现实的桥梁,缩短了历史与现实之间的差距,培养了学生的时间感和空间感,提高学生利用地图解决问题能力。

二、以图串史,感受历史变迁

历史学家指出,历史图片一旦产生,就会成为历史,将直接或间接地传递着信息。 [4]历史图片有些隐含的历史信息和知识,需要教师教师加以引导,挖掘图片信息,带着目的解读图片。

在教学中,有目的地挑选图片,以图片串连历史,能够理清历史发展脉络。如讲解春秋战国时期经济发展一目时,课程标准要求掌握春秋战国时期经济发展。针对这一要求,教师出示以下图片:

图一 图二 图三

呈现图片后,教师再设问:

(1)图一、图二、图三分别是出现于什么时期?(3分)

(2)图二和图三的出现产生了怎样的影响?(2分)

(3)据材料,归纳影响中国古代农业发展的重要因素。(1分)

通过展示原始社会的石器图、耒耜图,对比新、旧石器时代的生产工具,说明原始农作物水稻和粟的种植的客观条件,揭示人类定居生活的相对稳定的食物来源。

通过第三张图片春秋战国时期“铁质农具”图和“穿有牛环的牛尊”图,教师指出和原始社会的石器和夏商周的青铜农具相比较,铁农具更加锋利,方便了开垦土地。牛耕的使用和推广,使得农业生产的动力发生变化。正是由于生产工具的革新,土地私有制出现。

运用三张图片,对历史图片进行精心地询疑设问和巧妙对比,以农业生产的重要因素,即生产工具的革新,分析了原始人类定居生活和春秋战国时期经济发展的原因,说明春秋战国“大变革”时代产生的背景,揭示出封建社会产生的经济因素。通过图片,在增强学生感性认识的基础上,通过剖析图片,对比图片,追溯图片产生的时代背景,提高学生历史思维能力和理性认知能力。

三、以图叙史,培养人文情怀

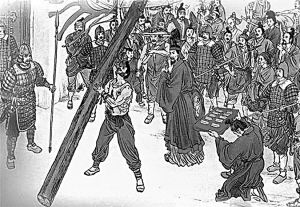

历史课程具有人文性,课标明确要求历史教学注重培养学生人文素养,陶冶学生心灵,培养学生历史情怀。教师立足学情,出示历史图片,创建教学情境,让学生讲述历史图片所包含的历史小故事。从而创设了多元、开放、轻松、愉悦的教学环境中,让学生充分地参与历史教学,丰富历史教学形式,提高学生语言表达能力和历史想象力。例如讲授商鞅变法时,如果只是教师口若悬河地讲述,学生会觉得索然无味。教师可以出示两张图片:

图一:立木建信 图二:商鞅舌战守旧群臣

通过图一,让学生讲

述图一

图一:立木建信 图二: 商鞅舌战守旧群臣

通过图一,让学生讲述商鞅的立木建信故事,拉近学生与历史的距离,使得历史图片在教学过程中散发出浓浓的生活气息,培养学生的表述能力,提高学生的参与感。同时,教师指导学生观察图片,可以发现图中的“徙木者”受到了赏赐,围观的群众对此议论纷纷。在一片围观群众的惊讶声中,商鞅取信于民,秦国法律的权威和公信力也在无形中树立起来。商鞅立木建信的图片细化了历史,以鲜活的历史图片还原历史发展进程,增加了学生对商鞅变法准备工作的了解。让学生认识到为了顺利推行法令,商鞅立木建信,为顺利变法创造了良好的群众基础。教师出示第二张历史图片,学生观察图片中的商鞅、秦孝公和守旧群臣的人物表情,想象并讲述商鞅舌战群臣的场景。以图叙史,让学生打破时空距离,发挥了自己的想象力。同时,图片二也反映了商鞅变法遭到顽固守旧大臣的反对,为学生理解变法失败铺垫了基础。而且图片中商鞅不畏权贵,敢于挑战守旧势力的个人品质也体现得淋漓尽致,加深了学生对商鞅“治世不一道,便国不法古”的改革精神的理解。以图叙史,让历史教学渗透了情感教育,体现了历史教学的教育功能。

四、以图释史,提升核心素养

运用历史图片辅佐我们进行历史解释,能够化抽象为具体,提升学生历史理解能力。在讲解都江堰这一知识点中,笔者呈现了以下两张图片。

都江堰位于四川成都平原的西北边缘。从第一张地图中,可以看出成都平原境内河流纵横,地势西北高,东南低。岷江流经西北山区,河流中夹杂着大量的岩石和泥沙,雨季来临之际,江水奔腾而下,灌入平原地区,水速骤减,再加上夹杂的岩石和泥沙大量沉积下来,淤塞河道,河水泛滥成灾。雨水不足时,又会造成干旱。

通过呈现第一张地图,讲解成都平原地理特点,让学生知道都江堰兴建之前成都平原旱涝频发,既让学生了解兴修都江堰地必要性,又拓宽学生的时空观。

第二张是都江堰示意图,从图中学生能够发现都江堰主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大主体工程构成。通过兴建鱼嘴分水堤,这样河水汹涌的岷江就被分流成外江和内江两条支流,外江负责排洪,在内江上修建宝瓶口引水工程,引内江之水灌溉成都平原。同时,李冰修建了飞沙堰溢洪道,一旦江水超过飞沙堰,江水中夹杂的泥石便流到外江,这样就不会堵塞内江和宝瓶口水道。

通过呈现都江堰示意图,化繁为简,学生能够理解都江堰具备泄洪、排沙、灌溉等职能。了解了李冰精湛的水利工程技术,认识到中国的先辈因势利导和自然和谐共处的智慧,增强了民族认同感,从而落实家国情怀的培养,提升了学生历史学科的核心素养。

历史图片汇集、浓缩了大量历史信息,具有文献史料不可比拟的优越性。教学中教师图文并用,精心挑选、运用图片。针对不同的图片类型,教师灵活运用教学策略,提升学生读取历史信息能力,拓展学生历史思维,丰富学生的历史体验,落实历史学科的育人价值。

参考文献:

[1] 荀子:《荀子》,北京:中华书局,1962年

[2] 司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年

[3] 公羊高:《公羊传》,沈阳:辽宁出版社,1982年

[4] 于友西:《中学历史教学法》,北京:高等教育出版社,2009年