新疆博州气象台 新疆 博乐市 833400

摘要:利用常规天气观测资料、NCEP6 h再分析资料,应用天气学原理分析方法,对1963年4月1日、1966年4月1日两场春季强寒潮降温天气进行分析。结果表明:1)寒潮爆发前期的能量的积累是寒潮爆发时降温幅度的一项重要指标,前期的能量积累是主要依靠地表较强的增温以及锋前暖平流共同影响造成,前期的迅速回暖导致寒潮爆发的烈度加剧。(2)100hpa环流形势上可以看出,两次寒潮过程中,都是由极涡中心呈偶极型东移南下突破70°N线对博州造成寒潮天气。(3)500hpa环流形势上,两场天气的环流都是典型是倒Ω型,从主导系统的演变上看,1963年4月1日寒潮天气可以归类为是由于欧洲脊的东南垮,引导冷空气南下。而1966年4月1日寒潮天气则归为里咸海长脊类。(4)从地面冷锋位置与低层温度平流强度上来看,同为槽区西部为暖平流,且愈向底层暖平流越强,根据位势倾向方程可知,当暖平流随高度减弱时,等压面高度升高,使得高层出现正变高,促使主导系统进一步的发展;而槽区东部为冷平流,并且冷平流随高度的升高而减弱,使得高层出现负变高,使得槽东部加深发展。

关键词:寒潮;环流形式;冷平流

引言

寒潮是新疆最重要的灾害性天气之一。寒潮是指来自高纬度地区的寒冷空气,在特定天气形势下迅速加强南下,造成沿途大范围的剧烈降温、大风和雨雪天气。这种冷空气南侵过程达到一定强度标准的称为寒潮。

寒潮是一种大型天气过程,往往引发多种严重的气象灾害。由于寒潮出现的地区和季节不同,其强度和危害也不完全一样,但它带来的灾害性天气对工农业生产和百姓日常生活的影响通常都很大,对农业、牧业、交通、电力、甚至人们的健康都有比较大的影响。寒潮天气的影响广泛,造成的灾害也比较严重和多样化,有些灾害是寒潮天气直接造成的结果,如风灾、霜冻害、寒害、道路结冰和积雪等,有些是间接引发的,如低温冷害、空气质量下降等。寒潮的侵袭会使当地农牧业等生产以及人民生命财产受到严重损失。例如1966年春季的寒潮,造成北疆地区牧区数以百万计的羊只死亡,农业也受到一定影响,人民生命财产都受到了严重损失。提高寒潮天气预报水平,是新疆气象工作者的重要责任。

虽然也有很多人对寒潮天气的形成做过很多的分析研究[1-4],但是每次寒潮天气的爆发机制、移动路径、环流背景的不同,所以对博州春季寒潮的研究是很有必要的。

天气实况

1963年4月1日至3日,博州地区受北方冷空气影响爆发了一次强寒潮天气。天气过程前期,博州受南疆热低压外围影响,地面升温迅速。天气爆发前三天,平均气温较常年同期偏高3~6℃。63年4月1日至3日,入春以来一股强冷空气自新地岛南下,影响了北疆大部地区,博州也出现了全州性的寒潮。1-3日48h日平均气温降幅达13~15℃,博州4站48h最低气温降幅均达11℃以上,博乐、温泉两站最低气温将至-15℃,温泉县出现暴雪(13.8mm),博乐市出现大雪(6.8mm)。此次天气特点为:影响范围广、降温幅度大、最低气温低、灾害性天气多且集中。

1966年4月1日至3日,博州地区受超极地路径冷空气影响,博乐、温泉两站出现了强寒潮天气,精河、阿拉山口两站降温超过6℃,接近寒潮标准。天气过程前期,博州受南疆热低压外围影响,地面升温较为明显,但受前期冷空气影响,基础温度较低。天气爆发前三天,平均气温较常年同期仍偏低2~4℃。66年4月1日至3日,博州受冷空气影响48h日平均气温降幅达8~13℃,博乐、温泉两站最低气温降幅达13℃以上,博乐、温泉两站最低气温降至-15℃以下,并伴有全州性的小量降雪。此次天气特点为:降温幅度大、最低气温低。

1963年4月1日100hpa高度场

极涡3月12日后开始转为绕极型,绕极开始逆时针旋转,24日20时后候极涡中心偏离80°N,呈现偏心型,同时中高纬上的长波开始调整,阿拉斯加暖脊和乌拉尔山槽建立,25日20时极涡分裂为两个中心,呈偶极型,高纬度为双波绕极,极涡中心稳定维持在70°N以北。27日20时极涡中心开始南下,底部突破至70°N以南,极涡中心稳定在70°N线上。至4月1日20时,极涡中心南下突破70°N线,且1日至3日寒潮过程期间,极涡中心一直呈现东南下趋势。欧亚范围内的超长波环流演变为了大西洋暖脊和欧洲槽,在极涡移动过程中,使其槽区经向度不断加大,促使位于西伯利亚极涡的长波槽,向新疆发展,造成寒潮天气。

500hpa环流

本次寒潮天气演变受上游大西洋-欧洲暖脊向极地延伸发展,使得环流经向度加大,西西伯利亚地区横槽转竖,东移南下影响新疆。3月27日08时至30日08时500hpa上大西洋-欧洲脊建立并逐渐延伸至极地,脊前的偏东北风引导极地冷空气南下,冷空气堆积在西西伯利亚平原,低涡中心加深至484hpa,并配合有-48℃冷中心,冷中心与冷槽略落后于高空槽,有利于低槽发展加大了环流经向度。31日08时,脊前偏北风带正式建立,最大风速中心32m/s,低涡逐渐东移南下,在低涡逆转过程中,推动了下游蒙古脊的发展,因蒙古脊的阻挡,使得冷空气长时间逗留在新疆北部。当槽区扫过博州时,可以看到我区及以北地区存在有6根等高线3根等温线,槽区内积累了大量的冷空气和能量。

1966年4月1日100hpa高度场

极涡13日08时开始转为绕极型,绕极开始逆时针旋转,20日08时极涡开始逆转至格林兰岛,23日08时中高纬上的长波开始调整,阿拉斯加暖脊和乌拉尔山槽建立,26日20时极涡中心通过极地快速南下。4月1日08时极涡中心南下至70°N线附近。1日20时极涡中心南下突破70°N线,且1日至3日寒潮过程期间,极涡中心一直呈现东南下趋势,转为偶极形,北半球上空高维环流转为双波绕极。在极涡南下的过程中将大量冷空气裹挟进入西伯利亚平原,促使位于西伯利亚极涡的长波槽径向度不断加大,向新疆发展,造成寒潮天气。

500hpa

本次寒潮受北欧高压脊东南衰退,里海处有长波脊,同东移的北欧脊共同形成了径向度较大的乌拉尔山脊,乌拉尔山脊推动西西伯利亚低槽东移南下影响博州,造成此次寒潮天气。3月28日08时至31日08时,北欧脊受脊后短波槽不断侵袭,向东南衰退,同里海长波脊同向位叠加,共同形成了径向度较大的乌拉尔山脊。乌拉尔山脊脊顶北伸至80°N以北的极地中,脊前强东北风,引导低涡中的冷空气进入西西伯利亚平原。低涡中心加深至488hpa,并配合有-48℃冷中心,冷槽略落后于高空槽。31日20时,北风带建立,引导低涡底部冷空气正式南下影响博州。由于里咸海处一直维持反气旋式的阻塞高压持续,使得横槽无法转竖,冷空气长期滞留在博州上空,造成寒潮天气。

通过两场天气环流对比分析可以看出,两场寒潮天气,在100hpa环流上存在一定的不同。1963年4月1日的寒潮过程中,极涡先呈绕极型,再转为偏心型,最后分裂成两个中心转为偶极型。1966年4月1日寒潮过程中,极涡先呈绕极型,最后分裂成两个中心转为偶极型。两场寒潮天气,最后都是由于极涡分裂呈偶极型,对博州造成寒潮天气。

而在500hpa上,两次寒潮天气的环流形式存在一定的不同。1963年4月1日的寒潮过程中,受上游主导系统欧洲脊的东南衰退,推动西西伯利亚横槽转竖,东移南下影响新疆。而1966年4月1日寒潮过程中则是受北欧高压脊东南衰退,里海处有长波脊,同北欧脊共同形成了径向度较大的乌拉尔山脊,乌拉尔山脊作为主导系统推动西西伯利亚低槽东移南下影响博州,造成此次寒潮天气。

两场天气的环流都是典型是倒Ω型,从主导系统的演变上看,1963年4月1日寒潮天气可以归类为是由于欧洲脊的东南垮,引导冷空气南下。而1966年4月1日寒潮天气则归为里咸海长脊类。

冷空气原地和移动路径对比

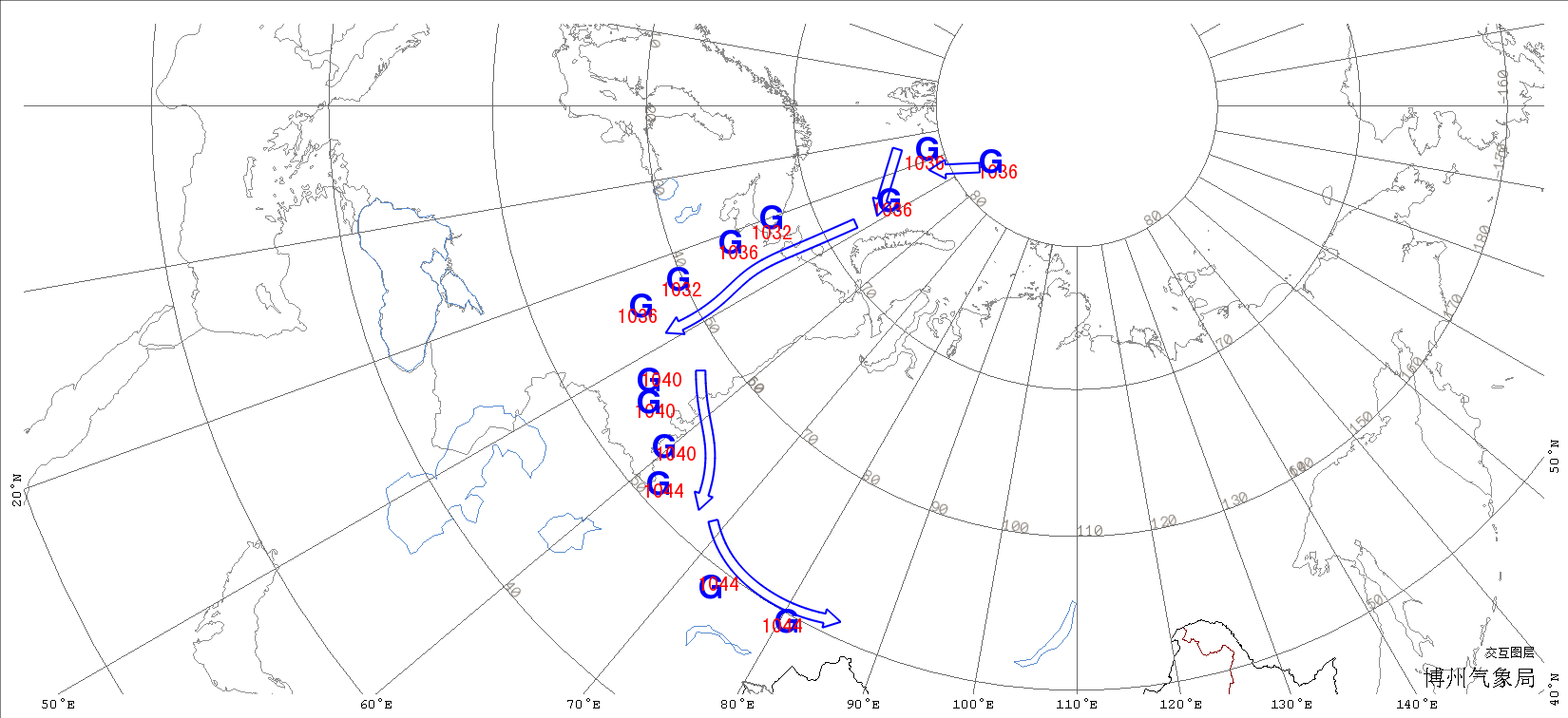

1963年4月1日的寒潮过程中(图1),冷空气首见于新地岛附近略偏北的海域,随后延乌拉尔山南下,4月1日08时到达哈萨克丘陵以西,冷空气堆积至2日20时开始东移爆发。从寒潮的移动路径是标准的北方路径寒潮,即新地岛—乌拉尔山—里咸海北部—新疆。

图1 1963年4月1日的寒潮过程冷空气路径

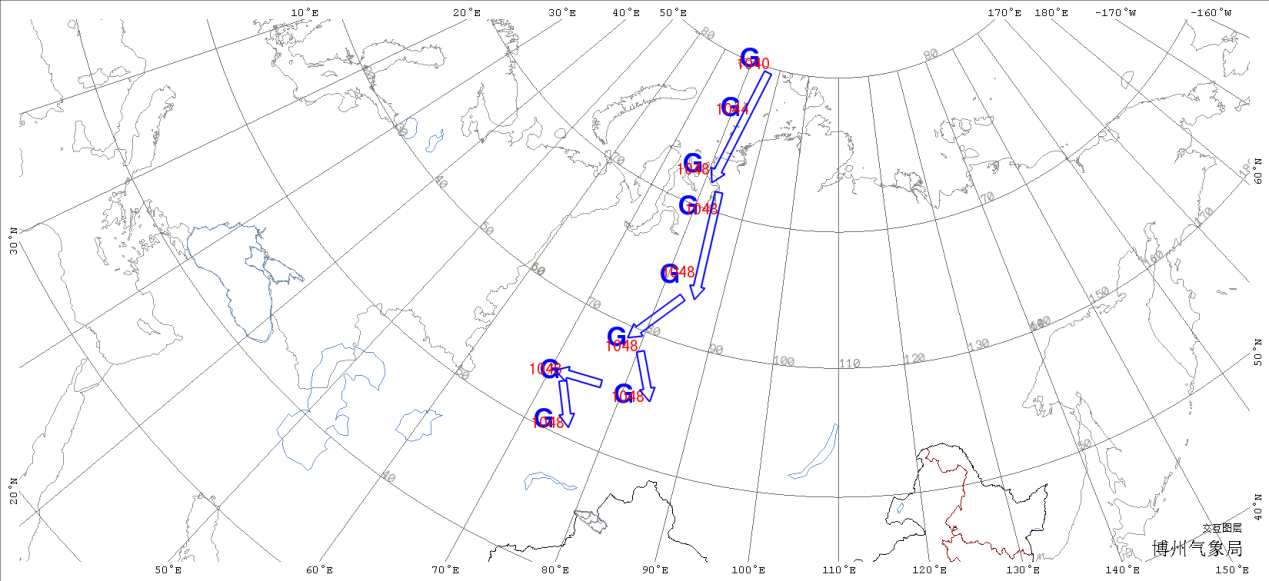

1966年4月1日寒潮过程中(图2),冷空气首见于新地岛以东的喀拉海,后延80°E线开始南下,到达西伯利亚平原后折向西南,4月1日20时冷空气主体到达哈萨克丘陵附近,冷空气主体呈现东西震荡且分股东移南下,并长期滞留在新疆附近,造成了此次寒潮天气。从寒潮的移动路径以及源地上分类,此次寒潮是超级地寒潮,即喀拉海—西西伯利亚平原—哈萨克丘陵—折向西南进入新疆。

图2 1966年4月1日的寒潮过程冷空气路径

地面冷锋与850hpa温度平流

1963年4月1日的寒潮过程为北方路径,影响新疆的高压强度为1040hpa,850hpa并伴有-37℃冷中心,31日20时冷锋压在巴尔喀什湖及博州一线。在冷锋前,新疆地区低压迅速发展,并伴有两个低压中心,强度996hpa分别位于哈密以及准格尔盆地。高低压中心压差达到44hpa,在70°E~80°E之间存有10根等压线。前期700~850hpa上一直受温度脊控制,锋前存在密集的等温线,冷暖中心温差达到56℃,随着冷锋进入后,底层伴有强冷平流,48小时850hpa降温幅度达20℃。

1966年4月1日寒潮过程为超极地路径,影响新疆的高压强度为1051hpa,850hpa伴有-28℃冷中心,冷空气主体进入新疆较慢,但冷锋移速较快,1日20时至2日08时,冷锋位于巴尔喀什湖至阿勒泰地区一线并维持。冷锋前有明显低压发展,在塔里木盆地伴有一个1013hpa低压中心,高低压差达到40hpa,在50°N~40°N之间存在12根等压线。前期为弱暖平流控制,锋区前沿存在强冷平流,随着冷锋进入,强冷平流控制博州,48小时850hpa降温幅度达12℃。

两者共同点为槽区西部为暖平流,且愈向底层暖平流越强,根据位势倾向方程可知,当暖平流随高度减弱时,等压面高度升高,使得高层出现正变高,促使主导系统进一步的发展;而槽区东部为冷平流,并且冷平流随高度的升高而减弱,使得高层出现负变高,使得槽东部加深发展。

结语

通过以上对在发生在北疆的将此寒潮天气对比分析可得出:

(1)寒潮爆发前期的能量的积累是寒潮爆发时降温幅度的一项重要指标,前期的能量积累是主要依靠地表较强的增温以及锋前暖平流共同影响造成,前期的迅速回暖导致寒潮爆发的烈度加剧。

(2)100hpa环流形势上可以看出,两次寒潮过程中,都是由极涡中心呈偶极型东移南下突破70°N线对博州造成寒潮天气。

(3)500hpa环流形势上可以看出,1963年4月1日的寒潮过程中,受上游主导系统欧洲脊的东南衰退,推动西西伯利亚横槽转竖,东移南下影响新疆。而1966年4月1日寒潮过程中则是受北欧高压脊东南衰退,里海处有长波脊,同北欧脊共同形成了径向度较大的乌拉尔山脊,乌拉尔山脊作为主导系统推动西西伯利亚低槽东移南下影响博州,造成此次寒潮天气。

两场天气的环流都是典型是倒Ω型,从主导系统的演变上看,1963年4月1日寒潮天气可以归类为是由于欧洲脊的东南垮,引导冷空气南下。而1966年4月1日寒潮天气则归为里咸海长脊类。

(4)从地面冷锋位置与低层温度平流强度上来看,同为槽区西部为暖平流,且愈向底层暖平流越强,根据位势倾向方程可知,当暖平流随高度减弱时,等压面高度升高,使得高层出现正变高,促使主导系统进一步的发展;而槽区东部为冷平流,并且冷平流随高度的升高而减弱,使得高层出现负变高,使得槽东部加深发展。

参考文献

朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法[M].北京:气象出 版社,2005.266-309

张家宝,苏起元,孙沈清,等.新疆短期天气预报指导手册[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1986:184-216.

李海燕,杨霞,张超.新疆一次超极地寒潮天气分析[J].沙漠与绿洲气象,2012,6(5):12-19.

牟欢,赵克明.2010 年春季新疆一次寒潮天气过程分析[J].沙漠与绿洲气象,2011,5(4):35-39.

作者简介:沈戈弋(1994-),男,汉族,江苏江阴人,本科学历,助理工程师,主要从事中短期预报预测工作。