哈尔滨工业大学建筑设计研究院 黑龙江省哈尔滨市 150090

摘要:随着人们生活水平的提高,生活垃圾的产生量与日俱增,已成为社会的一大公害。基于此,本文对生活垃圾分类处理方式的生态效率进行了分析。

关键词:生活垃圾;分类处理;生态效率

随着经济的发展及城市化面积的扩大,生活垃圾问题是各大城市面临的重大环境问题。若城市生活垃圾的处理方式不合理,不但造成资源浪费,还会加重环境污染,从而给人们的生活带来极大地影响。

一、生活垃圾分类处理的定义

垃圾分类处理是指根据一定的标准将垃圾分类进行储存、投放及搬运,进而转变成为公共资源的一系列处理方式。在分类过程中,通过综合利用的方式来提升垃圾的经济价值与社会资源价值,进而实现物尽其用的目标。作为公众私有品,垃圾的处理也体现出一个城市管理团队的智慧,更是直接影响人们生活质量的重要因素。

二、研究方法

1、情景构建

1)混合收运+填埋+焚烧处理情景(S1)。在我国二三线城市,垃圾混合收运后进行填埋和焚烧的处理方法得到了广泛的应用。填埋和焚烧都占一定的比例,所有垃圾不会用单一的末端处理方法处理。

2)分类收运+焚烧+填埋处理情景(S2)。垃圾分类收运主要是在垃圾处理前进行干湿分离,然后对干垃圾部分进行焚烧,对湿垃圾部分进行生化处理,最后对少量剩余物质进行填埋处理。

3)混合收运+末端机械化分类情景(S3)。混合收运后的末端处理采用机械化分选技术,垃圾各组分分选后少量无机物(10%)填埋。目前,我国已有末端机械化分类的技术应用。

4)混合收运+焚烧情景(S4)。混合收运后,大部分垃圾进行焚烧处理,只有少量的灰渣进行填埋,这种情景是目前我国一线城市最常应用的。

2、研究方法

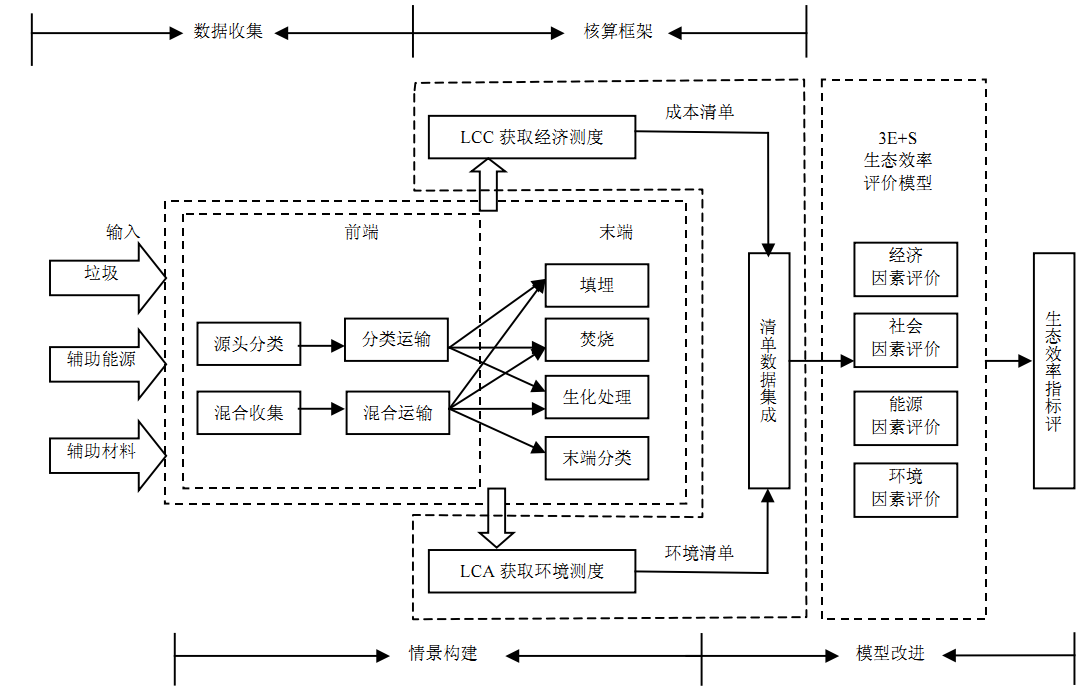

1)3E+S生态效率评价模型构建。生态效率的传统定义是产品或服务的经济测度与环境测度的比值,对评价垃圾管理系统并不适用,其原因是:①垃圾处理过程通常无资金收益甚至会出现环境污染;②垃圾管理系统旨在减少废物对环境的影响。因此,本文关注的是一种垃圾处理新情景所带来的环境收益,将能源与环境因素量化为环境指标作为分子,经济与社会因素量化为经济、社会指标作为分母,定义生态效率为环境成本效力,即单位经济、社会成本产生的环境改善。

此外,生态效率值与一般意义上的效率概念一致,即生态效率值越大,垃圾处理效率越高。在实践中,根据3E+S生态效率评价模型定义,需选取合适的环境、能源、经济与社会因素的表征方式和测度方法。因研究垃圾处理系统全过程的生态效率,因此根据生命周期理论,选取LCA方法对环境影响潜值进行测度,其中,因消耗资源能源是破坏环境的一种形式,回收和节约资源、能源也是保护环境,都可统一到环境影响上来,所以能源因素被包含在环境影响评价中,最终代表净环境收益;LCC方法用于评估每个情景的经济成本和收益,以表示净成本。

2)基于LCA的能源与环境因素评价子模块构建。采用LCA方法,对城市生活垃圾处理全生命周期产生的环境负荷进行评价。ISO14040标准定义了它的4个基本步骤:①目标和范围定义;②生命周期清单;③生命周期影响评价;④生命周期解释。

3)基于生命周期成本(LCC)的经济、社会因素评价子模块构建。由于LCA一般不涉及生活垃圾处理的经济或社会方面,所以LCC用于不同情景的经济评估比较,但LCA与LCC两方法在联合使用时需统一系统边界、分配方法等。而本文所构建的适用于垃圾分类处理评价的3E+S生态效率评价模型,如图1所示。

图1

三、研究结果

1、LCA分析。S1的环境负荷最高,S3的环境负荷最低。从横向来看,在全球变暖这一影响类型中,S4的环境影响潜值最大,S2次之,相差不大,其次是S1,但因S4和S2中焚烧处理所占比例较大,产生了更多的CO2和CO,而S1中是由于相当一部分填埋的比例导致产生了更多的CH4,从而使最终数值较大。酸化和富营养化方面,S3的影响潜值最大,因末端分类技术中有大量餐厨垃圾会做生化处理,理论上产生了较多的H2S和NH3,尤其是NH3对酸化的贡献是SO2的1.88倍。光化学臭氧合成方面,S1的环境影响潜值最大,一是由于填埋比例较大产生了更多的CH4,且填埋场未安装有效的CH4回收装置;二是焚烧产生的NOx和CO2,也是光化学臭氧合成的主要参与物。S4与S1的假设中,区别在于焚烧的比例问题,S4与S1的环境排放差别在于明显降低了光化学臭氧合成,其中一个原因在于用焚烧代替了填埋,减少了CH4的排放。生态毒性方面,S2的影响潜值最大,说明仅靠源头分类并不能有效减少垃圾处理过程有毒物质的产生,还要重点关注与之配套的末端处理方式。根据质量守恒定律,垃圾中的有毒成分不论通过何种处理方式并不会消亡,只会转移到其他载体或以其他形态存在,尤其是经焚烧这种能产生剧烈化学反应的过程,原本的有毒物质成分可能会更复杂,数量更大,甚至生成新的有毒物质。粉尘方面,S3的环境影响潜值最大,因该项目统计的粉尘不限于PM

2.5和PM2.5-10,所以由于统计口径不同导致数值较大。S2比S1的环境影响潜值更大是由于末端焚烧的比例增加,焚烧单元过程是粉尘的主要来源,所以S4的粉尘污染所占比例也较大,将S4与S2相比较,说明源头分类能有效减少焚烧垃圾带来的粉尘污染。

2、LCC分析。分类收运在设计成本和生产成本上远高于混合收运,因分类收运需更多的垃圾桶和车辆的燃油成本。

焚烧的设计成本和生产成本均明显高于其他处理方式,这一方面是因焚烧处理方式中很多工艺是引用国外技术,或通过国内专家研究改进形成的技术,因此设计成本较高昂;另一方面是由于焚烧过程由于垃圾本身热值低所以需加入助燃剂,或在处理烟气和渗滤液过程中材料消耗较多,焚烧设备能耗消耗大,形成了较高的生产成本;而填埋和生化处理方式在我国已沿用多年,因其成本低廉,过程简单,也无先进和完备的填埋气收集再利用系统,所以生产成本较低对应的也是环境污染较大;由于科研团队的前期投入较大,导致末端分类的设计成本较高,另外由于该技术工艺的特殊性,耗水量与耗电量较大,生产成本也高于生化处理,但与焚烧和填埋的方式相比仍具有成本优势。焚烧与分类收运的单元过程环境排放最大,与LCA结果相对应。土地占用方面,由于填埋处理方式占地面积更大,因此成本最高,其次是焚烧。

3、生态效率分析。选用LCA的环境、能源测度和LCC的经济、社会测度结果,并根据生态效率评价指标,计算出生活垃圾分类处理情景的生态效率评价结果。

源头分类收集、分类运输的方式,虽减少了末端处理环节的环境影响,却增加了收运环节的成本及环境影响,因此生态效率并不如预期的高,可通过敏感性分析进一步探究源头分类方式的加入,对垃圾处理全生命周期生态效率的影响。

源头分类在生态效率核算中对环境和成本都有所影响。其中,对环境的影响又可分为两方面,一方面是分类后的垃圾不管是焚烧还是填埋处理都会相应减少环境排放,另一方面因该方式的加入会引起收运车次的增多,相应造成更多的尾气排放。这就需改变环境测度值,基于分类后末端处理环节污染排放减少及运输距离长污染物排放增多的假设,将相应参数值增减10%的变化进行生态效率测算。成本方面,需在模型中改变经济测度值,基于分类收运会增加处理成本和社会成本的假设,将相应参数值增减10%的变化进行生态效率测算。结果表明:在生活垃圾处理生命周期中加入源头分类这一单元过程引起的参数变化,不论是减小参数还是增大参数,都与生态效率指标呈反向变化趋势,在增大参数时造成的结果变化更大,甚至引起了环境影响潜值的排序产生变化,但识别出的潜在最优情景不变,说明源头分类的加入对垃圾处理的生态效率影响较大,该因素具有较强敏感性。若想实行源头分类这一举措,降低因分类运输造成的汽车尾气排放,能有效提高生活垃圾处理的生态效率。

参考文献:

[1]杨帆.我国生活垃圾的处理现状及分类处理方法浅析[J].环境研究与监测,2018(03).

[2]周靖承.基于DEA模型的我国城市生活垃圾管理效率评价[J].中国环境科学,2015(07).